“শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়”

শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়

~~~~~~~~~~~~

“একদিনেতে হই নি আমি তোমাদের এই হেমন্ত—

কুঁড়ি ছাড়াই ফুল ফুটেছে, শুনিনি ভাই এমন তো...”

"নকল সোনা" ছবিতে এ গান গেয়েছিলেন যিনি, সেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সঙ্গীতসাধনা যে বস্তুতঃপক্ষে সম্পূর্ণ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। কেমন ছিল গায়কের ছোটবেলার দিনগুলো? কেমন ছিল সেই দিনগুলো, যখন বম্বেতে স্ট্রাগল করছিলেন তিনি? গায়ক হেমন্তর মাঝেও যে লুকিয়ে আছেন মানুষ হেমন্ত, তা ক'জন জানেন? এই নিবন্ধে চেষ্টা করা হয়েছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের আলোকে তাঁর সঙ্গীত-সাধনা এবং অবশ্যই মানুষ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কথা বলবার।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম বারাণসীতে ১৯২০ সালের ১৬ জুন। শৈশব কেটেছে জয়নগর বহড়ুতে। পরে ভবানীপুরে চলে আসা ও কৈশোর যাপন। হেমন্তরা চার ভাই, এক বোন। হেমন্ত ক্লাশ সেভেন থেকে পড়াশোনা করেছেন মিত্র ইন্সটিটিউশনে। পড়াশোনায় ভালো ছিলেন তিনি। ছাত্রাবস্থাতেই ১৯৩৫ সালে তিনি প্রথম রেডিওয় গান করেন। এ বিষয়ে তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু ও প্রখ্যাত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৭ সালে ফার্স্ট ডিভিশনে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। সেই বছরই ভর্তি হন যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। সে বছরই 'কলম্বিয়া রেকর্ডস' থেকে তাঁর প্রথম গানের ডিস্ক বের হয়। সে বছরই "দেশ" পত্রিকায় হেমন্তর একটি ছোটোগল্পও প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটির নাম ছিল "একটি দিন"। ১৯৩৮ সালের শেষদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করে শর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিং-এর শিক্ষা নিয়েছিলেন। পাশাপাশি গানের টিউশনিও শুরু করেন তিনি। প্রথম প্লেব্যাক "নিমাই সন্ন্যাস" ছবিতে, ১৯৪০ সালে। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন হরিপ্রসন্ন দাস। সে বছরেই "আই পি টি এ" গোষ্ঠীতে যোগদান এবং সলিল চৌধুরী, দেবব্রত 'জর্জ' বিশ্বাস প্রমুখের সঙ্গে আলাপ। সে বছরেই শান্তিনিকেতনে গিয়ে চাক্ষুষ দর্শন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

বেলা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৭ সালে পুত্র জয়ন্তর জন্ম হয়।

সলিলের কথায় ও সুরে ১৯৪৭ সালে গাওয়া "গাঁয়ের বধূ" সুপারহিট। তারপর সলিলের সঙ্গে জুটি বেঁধে হেমন্ত শ্রোতাদের উপহার দিয়েছেন অজস্র অবিস্মরণীয় সঙ্গীত, যেমন— "পাল্কির গান", "রানার", "আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা" , "ধিতাং ধিতাং বোলে" , "মনের জানালা ধরে" , "পথ হারাবো বলেই এবার" , "দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক" , "অবাক পৃথিবী" , "ঠিকানা" , "পথে এবার নামো সাথী" , "শোনো কোনো একদিন" , "ধান কাটার গান" , "নৌকা বাওয়ার গান" আরও কত না গান!

১৯৪৮ সালে "জমিন আসমান" ছবিতে প্রথম হিন্দী প্লেব্যাক করেন।

১৯৫১ সালে হেমেন গুপ্ত হেমন্তকে বম্বে নিয়ে যান হিন্দী "আনন্দমঠ"-এ সুরসৃষ্টি করার জন্য।

তারপর বম্বেতে ফিল্মিস্তান স্টুডিওতে 'হেমন্ত্ কুমার' নাম নিয়ে হিন্দী গান গাওয়ার সূচনা হয় তাঁর।

বম্বেতে হেমন্তর প্রথম হিট গান শচীন দেব বর্মণের সুরে ১৯৫২ সালে "জাল" ছবিতে, দেব আনন্দের জন্য—"ইয়ে রাত ইয়ে চান্দনি ফির্ কহাঁ"। পরে শচীন দেব বর্মণ এবং অন্যান্য সুরকারদের এমনকি নিজের সুরেও প্রচুর প্লেব্যাক, বেশিরভাগই দেব আনন্দের জন্য। তার মধ্যে "পতিতা" ছবিতে "ইয়াদ কিয়া দিল নে কহা হো তুম্" , "সোলভাঁ সাল" ছবিতে "হ্যায় আপনা দিল্ তো আওয়ারা" , "না তুম্ হমেঁ জানো" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উত্তম কুমারের মতো দেব আনন্দের সঙ্গেও অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক ছিল হেমন্তর। ১৯৫৩ সালে লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ান হেমন্ত। ১৯৫৩ সালেই বম্বেতে তাঁর আলাপ হয় মান্না দে’র সঙ্গে। ১৯৫৪ সালে "নাগিন" ছবিতে সুরারোপ; এ ছবি সুপারহিট হয়, এবং হেমন্ত "ফিল্মফেয়ার" পুরস্কার পান এ ছবির জন্য।

১৯৫৫ সালে সুধীর মুখার্জী তাঁকে কলকাতায় উত্তম কুমারের জন্য প্লেব্যাকের জন্য অনুরোধ করেন। ছবির নাম ছিল "শাপমোচন"। সেই ছবিতে উত্তম কুমারের জন্য হেমন্ত গাইলেন চারখানি গান— "শোনো বন্ধু শোনো প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা" , "বসে আছি পথ চেয়ে" , "ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস" এবং "সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা"। সেই শুরু হল উত্তম-হেমন্ত ম্যাজিক, যে ম্যাজিকে আজও বুঁদ তামাম বাঙালী! হেমন্ত তো উত্তমকে নিজের ছোটো ভাই মনে করতেনই, উত্তমও বরাবর হেমন্তকে নিজের বড় দাদার মতনই শ্রদ্ধা করে এসেছেন। একে একে এই জুটির অসংখ্য গান দর্শক ও শ্রোতাদের মনের মণিকোঠায় ঠাঁই পেল। উত্তমের জন্য অজস্র ছবিতে একাধিক গান গাইলেন হেমন্ত। যেমন—"বন্ধু" ছবিতে "মৌবনে আজ মৌ জমেছে" এবং "মালতী ভ্রমরে করে ওই কানাকানি" ; "কুহক" ছবিতে "নওল কিশোরী গো" এবং "বিষ্ণুপ্রিয়া গো" ; "দুই ভাই" ছবিতে "তারে বলে দিও" ; "যৌতুক" ছবিতে "এই যে পথের এই দেখা" ; "হাত বাড়ালেই বন্ধু" ছবিতে "শরীরখানা গড়ো" এবং "শহরে সবই বিকায়" ; "সপ্তপদী" ছবিতে "এই পথ যদি না শেষ হয়" ; "ইন্দ্রাণী" ছবিতে "সূর্য ডোবার পালা" ; "মায়ামৃগ" ছবিতে "ওরে শোন্ শোন্ গেরোবাজ" ; "পৃথিবী আমারে চায়" ছবিতে "নিলামওয়ালা ছ’ আনা" ও "দূরের মানুষ কাছে এসো" ; "সোনার খাঁচা" ছবিতে "কে জানে ক’ ঘন্টা" ; "মন নিয়ে" ছবিতে "ওগো কাজল নয়না হরিণী" ; "সাথীহারা" ছবিতে "ও ময়না কথা কও" এবং "যাদুভরা ওই বাঁশি বাজালে কেন" ; "বাঘবন্দী খেলা" ছবিতে "আয় আয় আশমানী কবুতর" ইত্যাদি। উত্তম-হেমন্ত জুটির জনপ্রিয়তা তৎকালীন সময়ে এতটাই ছিল যে, উত্তমকুমার-অভিনীত অসংখ্য ছবিতে আবহসঙ্গীত অথবা অন্য কোনো অভিনেতার নেপথ্যে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ডাক পড়ত। যেমন—"তাসের ঘর" ছবিতে "শূন্যে ডানা মেলে" ; "মরুতীর্থ হিংলাজ" ছবিতে "তোমার ভুবনে মাগো এতো পাপ" ; "সূর্যতোরণ" ছবিতে জহর রায়ের লিপে "ওরা তোদের গায়ে মারবে লাথি" ; "চৌরঙ্গী" ছবিতে বিশ্বজিতের লিপে "কাছে রবে, কাছে রবে" ; "সন্ন্যাসী রাজা" ছবিতে "কা তব কান্তা" ; "স্ত্রী" ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের লিপে "খিড়কী থেকে সিংহদুয়ার" এবং "সাক্ষী থাকুক ঝরাপাতা" ; "ধন্যি মেয়ে" ছবিতে "এ ব্যথা কী যে ব্যথা" ইত্যাদি।

১৯৫৮ সালে হেমন্ত-বেলার দ্বিতীয় সন্তান, কন্যা রাণুর জন্ম হয়। সে বছরই "নীল আকাশের নীচে" ছবিটি প্রযোজনা করেন হেমন্ত—যে ছবি পরিচালনা করেছিলেন মৃণাল সেন। ওই বছরেই কিশোর কুমারকে দিয়ে "লুকোচুরি" ছবিতে গাওয়ালেন বাংলা গান। ১৯৫৯ সালে প্রথমবার বিদেশ যাত্রা করেন হেমন্ত।

১৯৬০ সাল থেকে হেমন্ত বম্বেতে ছবি প্রযোজনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন—১৯৬২ সালে মুক্তি পায় হেমন্ত্ কুমার-প্রযোজিত "বীস্ সাল্ বাদ্"—যে ছবিতে হেমন্ত সন্দেহাতীতভাবেই উত্তম কুমারকে চেয়েছিলেন নায়ক হিসেবে। কিন্তু কোনো কারণে উত্তম কুমার এই ছবিতে অভিনয় করতে পারেন নি ; ফলতঃ হেমন্ত অপর এক অনুজ অভিনেতা ভ্রাতৃপ্রতীম বিশ্বজিৎ এবং ওয়াহিদা রেহমানকে নায়ক-নায়িকা হিসেবে কাস্ট করেন। ছবি হিট্ হয়। এ ছবিতে হেমন্ত বিশ্বজিতের লিপে গাইলেন "বেকারার করকে হমেঁ য়ুঁ না যাইয়ে" , "জরা নজরোঁ সে কহ্ দো জী"-র মতন সুপারহিট গান। কিন্তু তা সত্ত্বেও হেমন্ত বুঝতে পারেন যে, বম্বেতে ছবি প্রযোজনার কাজে ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে, এবং ভবিষ্যতে তিনি হয়তো বড়রকম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। তাই সময় থাকতেই তিনি ছবি প্রযোজনার লাইন থেকে সরে আসেন।

১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের সময় নতুন কিছু দেশাত্মবোধক গান গাইলেন হেমন্ত। ১৯৬৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও সুরিনাম যাত্রা এবং সেখানে বিপুল সম্বর্ধনা প্রাপ্তি। ১৯৬৮ সালে "আনন্দধারা" নামে প্রথম আত্মজীবনী প্রকাশ পেল। ১৯৭০ সালে হেরম্যান হেস্-এর কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত কনরাড রুক্সের ইংরেজী ছবি "সিদ্ধার্থ"-এ সুরারোপের কাজ শুরু করেন তিনি, যে ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭২ সালে। ১৯৭০ সালে হেমন্ত পরিচালনা করলেন "অনিন্দিতা" ছবিটি। এই ছবিতে আবারও কিশোর কুমারকে দিয়ে গাওয়ালেন "ওগো নিরুপমা"। ১৯৭১ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে বাল্টিমোর সিটির সাম্মানিক নাগরিকত্ব প্রদান করা হল। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হেমন্ত, জর্জ বিশ্বাসকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেই সভায় দাঁড়িয়ে জর্জ বিশ্বাস বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের গানকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় নায়ক—প্রথমজন অবশ্যই পঙ্কজ মল্লিক।"

১৯৮৩ সালে "বৈতানিক" কর্ত্তৃক "রবীন্দ্রসঙ্গীতাচার্য" উপাধিতে ভূষিত করা হল তাঁকে। ১৯৮৫ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হেমন্তকে প্রদান করলেন ডি.লিট. উপাধি। ১৯৮৫ সাল হেমন্তর সঙ্গীত জীবনের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ—বহু পুরস্কার ও সম্বর্ধনা পেলেন তিনি। ১৯৮৭ সালে "লালন ফকির" ছবির জন্য পেলেন জাতীয় পুরস্কার। এ বছরেই পেলেন "সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমী পুরস্কার"।

১৯৬২ থেকে ১৯৭৬ সাল অবধি হেমন্ত পেয়েছেন এক ডজন বি.এফ.জে.এ. সম্মান, যা অবশ্যই এক রেকর্ড! ১৯৮৮ সালের ১ এপ্রিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে অর্পণ করলেন ডি.লিট. উপাধি।

১৯৬৩ সালে তরুণ মজুমদার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন "পলাতক" ছবিতে সুরারোপ করার জন্য। এ ছবির ফোক্-ঘেঁষা গানগুলিতে সুরারোপণ নিয়ে হেমন্ত প্রথমে রাজি হন নি, তরুণ মজুমদারের অনুরোধে হেমন্ত, মুকুল দত্তকে দিয়ে এ ছবির গানগুলি লিখিয়ে নেন। অনুপ কুমারের লিপে হেমন্তর গাওয়া "জীবনপুরের পথিক রে ভাই" , "দোষ দিও না আমায় বন্ধু" , "আহা কৃষ্ণ কালো" ইত্যাদি গানগুলি তুমুল জনপ্রিয় হয়। পরে এই ছবির ছায়া-অবলম্বনে তরুণ মজুমদার-নির্মিত, বিশ্বজিৎ-অভিনীত হিন্দী ছবি "রাহগীর"-এও সুরারোপ করেন হেমন্ত। এই ছবিতে হেমন্ত-সুরারোপিত ও গীত "জনম্ সে বানজারা হুঁ বন্ধু" গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে "পলাতক" ছবি থেকেই তরুণ মজুমদারের সঙ্গে হেমন্তর ঘনিষ্ঠতা শুরু। এরপর তরুণ মজুমদার পরিচালিত প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতেই সুরারোপের জন্য যাক পড়েছিল হেমন্তর। ১৯৭৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত "কুহেলী" ছবিতেও সুরারোপ করলেন তিনি। "শ্রীমান পৃথ্বীরাজ" ছবিতে শিশুদের সঙ্গীত হিসেবে গাইলেন "হরিদাসের বুলবুল-ভাজা"। "ফুলেশ্বরী" ছবির সুরারোপও করলেন হেমন্ত। এই ছবিতে শমিত ভঞ্জর জন্য গাইলেন "ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী ফুলের মত নাম" , "তুমি শতদল হয়ে ফুটলে" , "যেও না দাঁড়াও বন্ধু" , "টাপুর টুপুর বৃষ্টি ঝরে"। এরপর "দাদার কীর্তি" , "অমরগীতি", "ভালোবাসা ভালোবাসা", "পথভোলা", "আগমন" ইত্যাদি ছবিরও সুরারোপের ভার পড়ল তাঁর ওপর। "দাদার কীর্তি" ছবিতে তাপস পালের লিপে হেমন্তর গাওয়া "চরন ধরিতে দিও গো আমারে" এখন কাল্ট ক্লাসিকের পর্যায়ে উন্নীত!

শুধু উত্তম কুমার নন, স্বনামধন্য প্রায় সব নায়কের লিপেই গান গেয়েছেন হেমন্ত। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্য গেয়েছেন "নতুন নতুন রঙ ধরেছে" , "ও আকাশ সোনা সোনা" , "এ কী চঞ্চলতা জাগে" ইত্যাদি। ১৯৬৫ সালে "মণিহার" ছবিতে সুরারোপ করেন হেমন্ত। এই ছবির রাগাশ্রয়ী গানগুলি দর্শকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্য এই ছবিতে তিনি গাইলেন "আমি হতে পারিনি আকাশ" , "কে যেন গো ডেকেছে আমায়" এবং "সব কথা বলা হলো"। বিশ্বজিৎ-এর জন্য এ ছবিতে হেমন্ত গাইলেন "নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা"। এ ছাড়াও বিশ্বজিতের জন্য "শেষ পর্যন্ত" ছবিতে গেয়েছেন "এই মেঘলা দিনে একলা" এবং "এই বালুকাবেলায় আমি লিখেছিনু" ; "দুই ভাই" ছবিতে "আমার জীবনের এত হাসি" এবং "গাঙে ঢেউ খেলিয়া যায়" ইত্যাদি। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের লিপে "মরুতীর্থ হিংলাজ" ছবিতে গাইলেন "পথের ক্লান্তি ভুলে" এবং "নতুন জীবন" ছবিতে দু'খানি গান, যথাক্রমে—"লাজবতী নূপুরের রিনি ঝিনি ঝিনি" এবং "এমন আমি ঘর বেঁধেছি"। "হংসমিথুন" ছবিতে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের জন্য গেয়েছেন "আজ কৃষ্ণচূড়ার আবীর নিয়ে"। ১৯৭৫ সালে "রাগ অনুরাগ" ছবিতে রঞ্জিত মল্লিকের জন্য গাইলেন "সেই দুটি চোখ" , "কী গান শোনাবো বলো" , "আমি গান গাই" এবং "ওগো সুন্দরী তুমি কে"। "ময়না" ছবিতে রঞ্জিতের লিপে গাইলেন "শ্যামলা গাঁয়ের কাজলা মেয়ে"। ১৯৬৯ সালে "পিতাপুত্র" ছবিতে স্বরূপ দত্তের জন্য গাইলেন "রাগ যে তোমার মিষ্টি আরো"। "পাড়ি" ছবিতে ধর্মেন্দ্রর লিপে গাইলেন "বন্ধুরে কেমন করে মনের কথা কই তারে"।

এছাড়াও ছায়াছবি ও বেসিক অ্যালবাম মিলিয়ে অজস্র বাংলা ও হিন্দি গান গেয়েছেন তিনি। গেয়েছেন অসমীয়া ভাষাতেও—তাঁকে অসমীয়া শিখিয়েছিলেন ভূপেন হাজারিকা। এছাড়া সংস্কৃত, উর্দু, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটি, তামিল, কোঙ্কনি, ওড়িয়া ও ভোজপুরী ভাষাতেও গান গেয়েছেন তিনি। সব ভাষার গান মিলিয়ে হেমন্তর গাওয়া গানের সংখ্যা সাড়ে চার হাজারেরও বেশী।

১৯৬৯ সালে "খামোশী" ছবিতে সুরারোপ করলেন হেমন্ত। এ ছবিতে নিজে গাইলেন "তুম্ পুকার লো" এবং কিশোর কুমারকে দিয়ে গাওয়ালেন অবিস্মরণীয় "ও শাম্ কুছ্ আজীব থী"।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-সুরারোপিত বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো "কোহরা" , "অনুপমা" , "মঝ্লি দিদি" , "ধন্যি মেয়ে" , "অগ্নীশ্বর" , "সপ্তপদী" , "হারানো সুর" , "দুই ভাই" , "দ্বীপ জ্বেলে যাই", "স্বরলিপি", "সাথীহারা", "অতল জলের আহ্বান", "মণিহার", "সাত পাকে বাঁধা", "আলোর পিপাসা", "নতুন তীর্থ", "একটুকু ছোঁয়া লাগে", "বালিকা বধূ", "দুষ্টু প্রজাপতি", "নায়িকা সংবাদ", "হংসমিথুন", "অদ্বিতীয়া", "বাঘিনী", "পরিণীতা", "বিকালে ভোরের ফুল", "ঠগিনী", "সংসার সীমান্তে", "বহ্নিশিখা", "প্রক্সি", "গণদেবতা", "প্রণয়পাশা", "আনন্দমঠ", "জাগৃতি", "সাহেব বিবি ঔর গুলাম", "বিন্ বাদল্ বরসাত্", "দো দিল্", "দেবী চৌধুরানী" ইত্যাদি।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-গীত অবিস্মরণীয় গানগুলির মধ্যে "পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে", "যে বাঁশি ভেঙে গেছে", "আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে", "একগোছা রজনীগন্ধা", "বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা", "ঝাউয়ের পাতা ঝিরঝিরিয়ে", "অলির কথা শুনে বকুল হাসে", "ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না", "এমন একটা ঝড় উঠুক", "যায় দিন এমনি যদি যায় যাক না", "এক যে ছিল দুষ্টু ছেলে", "সুরের আসর থেকে মন নিয়ে এসেছি", "বিধি রে, এই খেয়া বাইবো কত আর", "ও রাধে থমকে গেলি কেন", "সারাটি দিন ধরে", "যখন ডাকলো বাঁশি তখন রাধা", "শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি", "ওরে বাতাস ফুলশাখাতে দিস নে আজি দোল রে", "এই রাত তোমার আমার", "ও নদী রে", "ও বেকারার দিল্" , "ইয়ে নয়ন ডরে ডরে", "এক্ বার জরা ফির্ কহ্ দো", "জীবনের অনেকটা পথ একলাই", "জীবনের হাট থেকে", "বেলা যে ফুরায়", "তোমার আমার কারো মুখে কথা নেই", "চাঁদ কহে চামেলী গো", "তার আর পর নেই", "কতদিন পরে এলে", "সবাই চলে গেছে" ইত্যাদি।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কথা বলতে গেলে আলাদা করে বলতেই হবে রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁর অনায়াস বিচরণের কথা। কোনো মহড়া ছাড়াই অন্ততঃ শ’ দুয়েক রবীন্দ্রসঙ্গীত অবলীলায় গেয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন তিনি। পঙ্কজ মল্লিকের ঘরানা থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানকে একটি নতুন অভিমুখ দিয়েছিলেন হেমন্ত। জর্জ বিশ্বাসের পর তিনিই বোধহয় সেই শিল্পী, যাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের অ্যালবামও রেকর্ড পরিমাণ সেল্ হয়েছে। অথচ জর্জ বিশ্বাস, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় কিংবা সাগর সেনের মতন হেমন্ত শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের গানেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গেয়েছেন আধুনিক এবং অজস্র ফিল্মের গান। একইসঙ্গে করেছেন অজস্র ফিল্ম ও বেসিক অ্যালবামে সুরারোপণের কাজও। রবীন্দ্রনাথের গান হেমন্তর গলায় মানিয়ে যেতো সেভাবেই, যেভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতে শোভা পেত কলম। প্রথমদিকে স্বরলিপিগত কিছু অসুবিধা থাকলেও পরে হেমন্ত তাঁর নিজস্ব স্বকীয় স্টাইল গড়ে নিয়েছিলেন। ১৯৩৯-৪০ সালে য়ুনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে একা একাই গাইতেন গোটা চণ্ডালিকা, শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা। রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ১৯৬১ সালে রেকর্ড করা একাধিক গীতিনাট্য, যেমন—শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ইত্যাদিতে প্রধান পুরুষ কন্ঠ ছিল হেমন্তরই। একাধিক ছবিতে রবীন্দ্রসংগীত হেমন্ত ব্যবহার করেছেন সুচারু নিপুণতায়। যেমন "অগ্নীশ্বর", "দাদার কীর্তি", "বউ ঠাকুরানীর হাট", "মন নিয়ে" ইত্যাদি ছবিতে। "বউ ঠাকুরানীর হাট" ছবিতে শম্ভু মিত্রের লিপে হেমন্ত গেয়েছেন "আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়" এবং "কাঁদালে তুমি মোরে"। রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে উচ্চারণের সহজিয়াভাব আর হেমন্তর মনের মরমিয়া অনুভবই তাঁর সাফল্যের কারণ। "অগ্নীশ্বর" ছবিতে হেমন্ত অনায়াস মরমী কন্ঠে গেয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ধনধান্য পুষ্প ভরা" গানটিও।

কিন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবন তো শুধুই কিছু তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, থাকতে পারেও না। সাদা ধুতি-হাতা গোটানো সাদা শার্টের ছয় ফুট দেড় ইঞ্চির মানুষটি যেন নিজেই হয়ে উঠেছিলেন বাঙালীর একটি ব্র্যাণ্ড—যিনি নিজের মতন করেই অনন্য! অনেকটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়, উত্তম কুমার কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতনই। হেমন্তর আবেদন শুধু গানে নয়; তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বে, তাঁর আড্ডাপ্রিয়তায়, তাঁর রবীন্দ্রানুরাগে, সমকালীন গায়কদের প্রতি তাঁর সম্মান ও অনুজদের প্রতি গুরুজনসুলভ স্নেহে। স্মরণীয় ঘটনা তাঁর জীবনে কম কিছু ঘটে নি। তার কিছু হয়তো কৌতুকোদ্দীপক, কিছু আনন্দের আবার কিছু বা বেদনাবিধুর।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যখন উদীয়মান গায়ক, তখন পঙ্কজ মল্লিক ছিলেন দিকপাল গায়ক। সেই পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গে একবার একই অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য ডাক পড়েছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। উদ্যোক্তারা হেমন্তকে অনেকক্ষণ ধরে বসিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর গানের সুযোগ আসছিলই না। এদিকে হেমন্ত দেখলেন, পঙ্কজ মল্লিকও এসে গেলেন, কিন্তু তাঁর সুযোগ আর আসছেই না। তখন হেমন্ত উদ্যোক্তাদের একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা, এবার আমার গানটা দিন। অনেকক্ষণ ধরে তো বসে আছি।" সেই ভদ্রলোক তখন হেমন্তকে বলেন, "আরে দূর মশাই! আপনার গান কে শুনবে? এখন পঙ্কজ মল্লিক এসে গেছেন! সবাই তাঁর গান শুনবে।" হেমন্ত আর কী করেন! অগত্যা পঙ্কজ মল্লিকের গান শুনেই বাড়ি চলে এসেছিলেন সেবার। কিন্তু এই ঘটনাই হয়তো হেমন্তর মনে জেদ এনে দিয়েছিল যা তাঁকে পরবর্তীকালে পঙ্কজ মল্লিকের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভ্রমণকালে বিপুল সম্বর্ধনা ছাড়াও হেমন্ত পেয়েছিলেন অগণিত মানুষের ভালোবাসা। সে-দেশে হেমন্তর গুণমুগ্ধদের মধ্যে তাঁকে একটু স্পর্শ করার জন্য সে কী আকুতি! হেমন্ত জিগ্যেস করেছিলেন, "তোমরা আমাকে টাচ্ করছ কেন?" উত্তরে তারা বলেছিল, "আপনাকে টাচ্ করার মধ্য দিয়ে আমরা ইণ্ডিয়াকে টাচ্ করছি।" শুনে হেমন্ত আশ্চর্য হয়ে যান! এমনই ছিল হেমন্তর জনপ্রিয়তা।

একবার রবীন্দ্রসদনে গান গাইতে গিয়েছিলেন হেমন্ত। একটা ছোট্ট বাচ্চা—বছর তিনেক বয়স হবে তার—ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার মা'কে জিগ্যেস করছে, "হেমন্ত কোথায়? হেমন্ত কোথায়?" হেমন্ত কাছে টেনে নিলেন তাকে ; জিগ্যেস করলেন, "কাকে খুঁজছো?" বাচ্চাটির মা তখন এগিয়ে এসে বললেন, "দেখুন, আপনার এত ভক্ত যে, আপনার গান না শুনে ঘুমোয় না।" বাচ্চাটির সেই "হেমন্ত কোথায়? হেমন্ত কোথায়?" ডাকটি হেমন্ত চিরজীবন মনে রেখেছিলেন।

বেসিক অ্যালবাম বা ফিল্মের গানের বাইরে হেমন্ত তাঁর নিজের গাওয়া গানগুলির মধ্যে বিশেষ করে পছন্দ করতেন একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত—"চরণ ধরিতে দিও গো আমারে", যে গানটি তিনি তরুণ মজুমদারের"দাদার কীর্তি" ছবিতে তাপস পালের জন্য গেয়েছিলেন। এ গানটি হেমন্তর কন্ঠে চরম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। একদিন হীরেন বসু হেমন্তকে টেলিফোন করে বললেন, "হেমন্ত, তোমায় একটা খবর শোনাই।...ভিখিরি ভিক্ষে করছে 'চরণ ধরিতে' গেয়ে।" হেমন্ত শুনে অভিভূত হয়ে গেলেন। এও তাঁর কাছে এক কমপ্লিমেন্ট বই কি!

হেমন্ত কেন চুলে রঙ করে রাখতেন, তার একটা মজার গল্প আছে। হেমন্তর নিজের কথাতেই, "... বিপদ কী জানেন? এই সাদা চুল নিয়ে যখন আমি ডায়াসে গাইতে বসব—সে ধরুন একটা রবীন্দ্রসংগীত অবশ্য আশি বছরেও শুনবে লোকে... কিন্তু এই ধরুন একটা প্রেমের গান গাইব...অমনি শ্রোতা ভাববে, কীরকম বুড়ো হয়ে গেছে না লোকটা? ঠিক লাগছে না, বুঝলি। এ বুড়ো হয়ে গেছে।...ঠিক এইজন্যেই আমাকে এখনও এইসব কালো কালো লাগিয়ে গাইতে বসতে হয়। হা হা হা!"

দুঃখ বা পরিতাপ কি ছিল না হেমন্তর? জানা যায় না, কারণ এই অনিন্দিত মানুষটি নিজেও কখনো কারোর নিন্দা করেছেন বলে শোনা যায় নি। পুত্রবধূ মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় বলছেন, কোনো ব্যক্তি টাকা ফেরত দেবে না জেনেও, কিংবা তার কোনো অভাব নেই জেনেও হেমন্ত তাদের অকাতরে দান করতেন। কিন্তু তা বাইরের কাউকে জানতে দিতেন না। বরং বলতেন, তিনি সব জেনেবুঝেই তাদের অর্থসাহায্য করেন। এমনই উদারচেতা ছিল হেমন্তর চিত্ত!

এ প্রসঙ্গে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় উল্লিখিত আরেকটি মজার ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় অনুরোধ করলেই হেমন্ত নাকি তাঁকে সেই গানটি গেয়ে শোনাতেন—সে তখন তিনি যে রকম অবস্থাতেই থাকুন না কেন। অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিককে এই কথাটি বলেছিলেন মৌসুমী। রঞ্জিত বিশ্বাস করতে চান নি। পরে রঞ্জিত মল্লিক একদিন হেমন্তর বাড়িতে এলে মৌসুমী হেমন্তকে অনুরোধ করলেন কোনো একটি গান গাইতে। হেমন্ত তখন দাড়ি কামাচ্ছিলেন। মৌসুমীর অনুরোধ সেই অবস্থাতেই তৎক্ষণাৎ গেয়ে দিলেন দু' কলি। রঞ্জিত মল্লিক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন! আর মৌসুমীর মুখে তখন স্মিত হাসি—ভাবখানা এই, "কী, বলেছিলাম না?"

তবে শচীনদেব বর্মন পরের দিকে যখন দেব আনন্দের গানগুলি কিশোর কুমারকে দিয়ে দিয়েছেন, হেমন্ত একটু হলেও কোথাও দুঃখ পেয়েছেন, কারণ দেব আনন্দের লিপে হেমন্তর গলা দুর্দান্ত ম্যাচ্ করত। সলিল চৌধুরী "আনন্দ্" ছবিতে হেমন্তর গাওয়া "আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা"-র হিন্দী ভার্সন "কহীঁ দূর্ জব্ দিন ঢাল্ যায়" মুকেশকে দিয়ে গাইয়েছেন, হেমন্ত দুঃখ পেয়েছেন। এমনকি সলিল চৌধুরীও শেষদিকে হেমন্তর সঙ্গে কাজ করতে চাইতেন না বিশেষ। হেমন্তও সলিলের অর্কেস্ট্রেশনের ঘনঘটা খুব একটা পছন্দ করতেন না—তাঁর মতে, অর্কেস্ট্রেশন বেশি হলে গায়কের গলাই হারিয়ে যায়।

বম্বের অনুজ সুরকাররা, যেমন—কল্যাণজী-আনন্দজী, লক্সমীকান্ত্-প্যারেরাল কিংবা রাহুলদেব বর্মন হেমন্তকে দিয়ে গাওয়ানোর মতো কোনো উপযুক্ত গানই নাকি খুঁজে পান নি! হেমন্ত তাঁদের দুয়ারে দুয়ারে বহুদিন ঘুরেছেন একটা গানের জন্য—যে কোনো রকম গান। এই ঘটনা নিশ্চিতভাবেই তাঁকে পীড়া দিয়েছে; কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কারোর কাছে কোনোদিন কোনো অনুযোগ করেন নি। মৃণাল সেন তাঁর পঁচিশ বছরের রেট্রোস্পেক্টিভে কোথাও "নীল আকাশের নীচে"-র নামও করেন নি; অথচ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় না থাকলে মৃণাল এ ছবি হয়তো বানাতেই পারতেন না! শোনা যায়, মৃণাল চান নি, এ ছবিতে গান থাকুক; কিন্তু কালী ব্যানার্জির অভিনয়ের সাথে সাথে হেমন্তর গাওয়া এ ছবির দু'টি গানও—"নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী" আর "ও নদী রে" যে ছবিটিকে সম্পূর্ণ করেছিল, এ ছবির দর্শকমাত্রেই তা স্বীকার করবেন। যদিও হেমন্তর প্রয়াণের বহু পরে মৃণাল স্বীকার করে নিয়েছেন যে, "নীল আকাশের নীচে" ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যদি তাঁকে সুযোগ করে না দিতেন, তবে তাঁর হয়ত 'মৃণাল সেন' হয়ে ওঠা হতো না।

দু'বার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে "পদ্মশ্রী" সম্মান দেওয়ার, কিন্তু প্রতিবারই হেমন্ত সবিনয়ে, সখেদে প্রত্যাখ্যান করেছেন সেই সম্মান। তাঁর অনুজ শিল্পীরা যেখানে বহু আগেই পদ্মশ্রী পেয়ে বসে আছেন, সেখানে পদ্মশ্রী সম্মান হেমন্তর কাছে কিছুটা হলেও "বিনিথ্ হিজ্ ডিগনিটি" তো ছিলই। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁকে অন্ততঃপক্ষে "পদ্মভূষণ" প্রদান করা হোক্, কিন্তু ভারত সরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে পদ্মভূষণ-প্রাপ্তির যোগ্য বলে মনে করতে পারেন নি। যদিও সে অপমান হেমন্তর গায়ে লাগে নি, বরং লাগা উচিৎ তাঁদের গায়ে, যারা একজন গুণী শিল্পীকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করলেন। যদিও হেমন্ত ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয় নিয়ে কোনোদিনই ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি, বরং বারবার বলেছেন, রবীন্দ্র ভারতীর ডি.লিট. প্রাপ্তি তাঁর কাছে পদ্মশ্রীর থেকে অনেক, অনেক বেশি সম্মানের!

সুভদ্র, সুদর্শন, দীর্ঘদেহী হেমন্তর কম বয়সের ছবি দেখলে তাঁকে সিনেমার নায়ক ভেবে ভ্রম হতেই পারে। তাঁর রমণীমোহন রূপ যে কোনো নায়কের কাছেই ঈর্ষণীয় হতে পারত। বস্তুতঃপক্ষে প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েও হেমন্তর ক্যারিশমা কমেনি এতটুকুও। সমরেশ মজুমদার যদিও আশির দশকের শেষদিকে একটি নিবন্ধে হেমন্তর কন্ঠ নিয়ে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করেছিলেন, হেমন্ত সেই সমালোচনাকে স্পোর্টিংলিই নিয়েছিলেন।

হেমন্তর সঙ্গীত জীবনে তাঁর মায়ের অবদান কম নয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে আগে ক্লাশের মধ্যে অফ্ পিরিয়ডে গান গাইছিলেন হেমন্ত। সেই শুনে অ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টারমশাই স্কুলের খাতা থেকে হেমন্তর নাম কেটে দিলেন। হেমন্তর মা ছেলের জন্য গৃহদেবতার কাছে অনেক পূজার্চনা করলেন। হেমন্তর বাবা হেডমাস্টারমশাই এবং তারপরে অ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টারমশাইকে ধরে বহু অনুনয়-বিনয় করে অবশেষে তাঁকে রাজি করিয়েছিলেন যাতে হেমন্তর নাম আবার স্কুলের খাতায় তোলা হয়। হেমন্তর মা গৃহদেবতা দধিবামনের পুজো দিয়ে বলেছিলেন, "তুমিই রক্ষা করেছ, ঠাকুর!" হেমন্ত একজায়গায় বলেছেন যে, তাঁর মায়ের আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছিলেন, "একদিন হয়ত হেমন্ত পঙ্কজ মল্লিক, কে এল সায়গল, শচীনদেব বর্মনদের পাশে স্থান পাবে।" তাই হেমন্তও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন তাঁর মায়ের অবদানের কথা।

অজাতশত্রু হেমন্তর সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরী, সমসাময়িক এবং অনুজ শিল্পীদের খুবই সুসম্পর্ক ছিল। ১৯৩৪-৩৫ সালে শচীনদেব বর্মনের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ওঁর রেওয়াজ শুনতেন হেমন্ত। সমসাময়িক গায়কদের মধ্যে হেমন্ত, জগন্ময় মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং অখিলবন্ধু ঘোষের গুণমুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু এঁদের সঙ্গে কখনোই কোনো বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন নি হেমন্ত ; এবং অবশ্যই, এঁরাও হন নি। পান্নালাল ভট্টাচার্যের ভক্তিমূলক গান শুনতে ভালোবাসতেন তিনি। মান্না দে, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গেও হেমন্তর ছিল খুবই বন্ধুত্ব। কানন দেবীর গায়কীর ভক্ত ছিলেন হেমন্ত—কানন দেবীকে তিনি কয়েকটি গান শিখিয়েওছিলেন। লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে গান গাইয়ে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছেন তিনি। হেমন্তর মতে, গান তোলার ব্যাপারে লতা ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী। পছন্দ করতেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গাইতেও। উত্তম-সুচিত্রার উপর চিত্রায়িত "সপ্তপদী" ছবির ক্লাসিক গান "এই পথ যদি না শেষ হয়" তিনি সন্ধ্যার সঙ্গেই গেয়েছিলেন। কিশোর কুমারকে দিয়ে গান গাওয়ানোর সূত্রেই শুধু নয়, কিশোরের "ন্যাচারাল ভয়েস" বড় প্রিয় ছিল হেমন্তর। অনুজ গায়িকাদের মধ্যে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও পরে অরুন্ধতী হোম চৌধুরীর গান হেমন্তকে আকর্ষণ করত। দক্ষিণী গায়ক যেসুদাসের প্রতিভা নিয়েও নিঃসন্দেহ ছিলেন তিনি। গুরু দত্তের সঙ্গেও সখ্য ছিল হেমন্তর। গুরু দত্ত প্রযোজিত ও আবরার্ আলভি পরিচালিত "সাহেব বিবি ঔর গুলাম" ছবিতে সুরারোপ করেন হেমন্ত। "কাবুলিওয়ালা" ছবিতে গুলজার লিখিত এবং সলিল চৌধুরী সুরারোপিত হেমন্তর গাওয়া "গঙ্গা আয়ে কহাঁ সে" আজ কিংবদন্তীর পর্যায়ে উন্নীত!

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্রর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন তিনি। ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন পঙ্কজ মল্লিক ও শান্তিদেব ঘোষের গানও।

তবে হেমন্তর সবচেয়ে বেশী সখ্য বোধহয় ছিল দেবব্রত 'জর্জ' বিশ্বাসের সঙ্গে। জর্জ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর আলাপ আই পি টি এ-র যুগ থেকেই। ১৯৬২ সালে "দাদাঠাকুর" ছবিতে জর্জ বিশ্বাসকে দিয়ে ছবি বিশ্বাসের লিপে হেমন্ত গাইয়েছিলেন "কলকাতা কেবল ভুলে ভরা"। পরের দিকে হেমন্ত জর্জকে "কাকা" বলে সম্বোধন করতেন। রবীন্দ্রসদনে "কাকা"-কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে পেরে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছিলেন হেমন্ত।

সৌভাগ্যবান হেমন্ত শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ নন, চাক্ষুষ দর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন কবি কাজী নজরুলকেও। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছিল। পরে তাঁর লেখা একাধিক কবিতা সলিল-সুরারোপণে গেয়েওছেন হেমন্ত। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে হেমন্তর আলাপ তখন থেকেই, সত্যজিৎ রায় যখন বিখ্যাত হন নি। চিনতেন বিষ্ণু দে-কেও।

মানুষ হেমন্তর সবচেয়ে বড় পরিচয় তাঁর গানে নয়, তাঁর ডাউন-টু-আর্থ ব্যবহারে। কোনো এক অনুষ্ঠানে কিশোর-বয়সী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছিলেন হেমন্ত। সৌমিত্রর মা'কে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন তিনি। এই ঘটনার দশ বছর পরে দেখেও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে তিনি তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরেছিলেন এবং কথাও বলেছিলেন, যা মুগ্ধ করেছিল এই অভিনেতাকে।

একবার একজন জিগ্যেস করেছিল, "এখন তো আপনার রেকর্ডই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়।" হেমন্ত তৎক্ষণাৎ বললেন, "রবীন্দ্রসঙ্গীত বাদ দিয়ে। ওটা জর্জেরই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়।"

রবীন্দ্রনাথের "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি" গানটি ঘরোয়া আসরে গাইতেন হেমন্ত, কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে রেকর্ড করার কথা ভাবেন নি। পরে তাঁর সঙ্গীত জীবনের একদম শেষ দিকে এসে অনুরাগীদের অনুরোধে তিনি "কৃষ্ণকলি" রেকর্ড করেন এবং গানটি হেমন্তর কন্ঠে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছায়। শঙ্করলাল ভট্টাচার্য যখন জিগ্যেস করেন যে, এতদিন কেন তিনি গানটি রেকর্ড করেন নি, তখন হেমন্তর একটু অপ্রস্তুত উত্তর, "আসলে এই গানটা তো সুচিত্রারই [মিত্র] হয়ে গিয়েছে, তাই..."। ভাবা যায়! সহশিল্পীদের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা ছিল হেমন্তর! শ্যামল মিত্রের প্রয়াণের পর ব্যথিত হেমন্ত বলেছিলেন, "বরাবর দেখেছি, বাংলা গানে আমার পর ওর টানই সবচেয়ে বেশী।" ১৯৮০ সালে উত্তম কুমারের মৃত্যুর পরও ভ্রাতৃবিয়োগের বেদনায় লীন হয়েছিলেন এই শিল্পী। আর দুঃখ পেয়েছিলেন জর্জ বিশ্বাসের প্রয়াণের পর।

তবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় জীবন নিয়ে আক্ষেপ করেন নি কোনোদিন। গায়ক হওয়াটা তাঁর পরিকল্পনা ছিল না, ভাগ্য ও পরিস্থিতির কারণে আজও তিনি ভারতীয় সঙ্গীত জগতে সমান প্রাসঙ্গিক। শ্রোতাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নিয়ে তিনি যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গান গেয়ে যেতে পেরেছেন, এইই তাঁর পরম প্রাপ্তি। তিনি নিজেই একদা বলেছিলেন, "চেয়েছি তো অনেক কিছুই, কিন্তু পেয়েছি তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি!" গানের প্রথাগত কোনো তালিম নেন নি হেমন্ত। এমনকি ভাবেনও নি যে, তিনি গায়ক হবেন। তিনি শুধু মাথায় রেখেছিলেন তাঁর গুরুর কথা—"যে সুর লাগাতে জানে, সে-ই গান জানে"। হেমন্তর একটাই চিন্তা ছিল যে, আজ হয়ত তাঁর একটা গান হিট হল, কাল সেই গান হিট হবে তো! যদিও তাঁর এ চিন্তা অমূলক বলেই প্রতিভাত হয়েছে। সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রেও বাঁধাধরা নিয়ম অনুসরণ করতেন না হেমন্ত। গল্প করতে করতে, আড্ডা দিতে দিতে, ফোন কল্ রিসিভ করতে করতেই একের পর এক অবিস্মরণীয় সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর নিজের গাওয়া পছন্দের গানের তালিকায় রয়েছে "আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে", "মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে", "সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা", "ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী ফুলের মত নাম", "দোষ দিওনা আমায় বন্ধু", "তুমি এলে অনেক দিনের পরে যেন বৃষ্টি এলো", "কতদিন পরে এলে একটু বসো", "মনের জানালা ধরে", এবং অবশ্যই "চরণ ধরিতে দিও গো আমারে"। বই পড়তেও ভালবাসতেন হেমন্ত। তাঁর পছন্দের লেখকদের তালিকায় রয়েছেন বিমল মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শক্তিপদ রাজগুরু, প্রফুল্ল রায়, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের হিন্দি ছবির জনপ্রিয় অভিনেত্রী শাকিলা একবার বলেছিলেন, “হেমন্ত্ দা কি আওয়াজ মেঁ শাম কি গঙ্গা কি লহরোঁ কি খামোশি হ্যায় (হেমন্তদার গলায় সন্ধ্যাবেলার গঙ্গার ঢেউয়ের নীরবতা রয়েছে)। এবং প্রবাদপ্রতিম কবি এবং গীতিকার গুলজার তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি, হেমন্তের সুরে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া ‘খামোশি’ ছবির গান ‘হাম নে দেখি হ্যায় ইন আখোঁ কি মেহেকতি খুশবু’ সম্পর্কে বলেছিলেন, গানটির সুরে যে “পবিত্রতার” প্রয়োজন ছিল, তা একমাত্র হেমন্তই আনতে পারতেন। মান্না দে বলেছিলেন, "হেমন্তর গলার আওয়াজ ভেলভেটের মতন।"

এককালে স্বদেশী করা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনে আই পি টি এ-র প্রভাব অসীম। এই গোষ্ঠীর মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সলিল চৌধুরী, জর্জ বিশ্বাস প্রমুখ শিল্পীর।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের একটা ব্যাপার খুব অবাক করার মতো, আর তা হল—তিনি মন্দিরেও যেতেন না, ঠাকুর পুজোও করতেন না। কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, একজন কেউ সর্বশক্তিমান আছেন, যিনি তাঁকে শক্তি যোগাচ্ছেন, তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। আবার এ কথাও সত্যি যে, "পথের ক্লান্তি ভুলে" গানটি গাইবার সময় তিনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, একটা দেবীমূর্তি তাঁর চোখের সামনে এসেছে। হিন্দি ভজন বা কীর্তন গাওয়ার ক্ষেত্রেও এই ভক্তি ভাবটাই তাঁকে গায়কীর মধ্যে আনতে হয়েছে। এই-ই তো তাঁর জীবনদর্শন!

বহুদিন থেকেই হর্ষে-বিষাদে, উৎসবে-ব্যসনে শ্রোতাদের মনের মন্দিরে শুধু একটিই নাম, একটিই ঋতু, একটিই সে রাগিণী—হেমন্ত! কতজন তো গেয়েছেন, তবু যখন তাঁর কন্ঠে শোনা যায় সেই অমোঘ প্রশ্ন, “কালো?”, তখন সত্যিই যেন রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি সাহিত্যের পাতা থেকে জীবন্ত হয়ে ওঠেন শ্রোতাদের মননে। তাঁর মেদুরতা এবং কন্ঠের অভিঘাত শ্রোতাদের মনের তন্ত্রীতে বাজে, যখন তাঁর কন্ঠে রণিত হয়,

“ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে,

গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে...

জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে,

বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে!”

হেমন্ত যখন গানে গানে প্রশ্ন তোলেন, “তারপর?”, তখন তাঁর কন্ঠই উত্তরও দেয়, “তার আর পর নেই, নেই কোনো ঠিকানা,

যা কিছু গিয়েছে থেমে, যাক্ থেমে যাক্ না!”

হেমন্ত যখন উচ্চারণ করেন,

“সবাই চলে গেছে,

শুধু একটি মাধবী তুমি

এখনও তো ঠিকই ফুটে আছো...”, তখন তাঁর ওই “সবাই চলে গেছে” শব্দবন্ধটি যে কতখানি মায়া-মাখানো, তা গানটির শ্রোতামাত্রেই অবহিত আছেন। এত তো গান শুনেছেন শ্রোতারা, কিন্তু তবু যখন হেমন্তের গলা ভেসে আসে,

“জনম্ সে বানজারা হুঁ বন্ধু,

জনম্ জনম্ বানজারা—

কহীঁ কোই ঘর ন ঘাট ন আঙ্গনারা...”, তখন এত্ত উদাস লাগে কেন? কেন মনে হয় ঘর ছেড়ে আমরাও বেরিয়ে পড়ি অজানার উদ্দেশে? ভাটিয়ালি গান তো মন ভোলায়, কিন্তু হেমন্ত যখন গান,

“তবু বিধি তোমার কাছে,

একটি আমার নালিশ আছে (রে),

ও বিধি রে—

এই খেয়া বাইবো কত আর!

সবাইকে পার করো তুমি,

আমায় কে করে পার...”,

বুকের ভিতরটা অমন হু-হু করে ওঠে কেন আমাদের?

এত তো ভক্তিমূলক গান শুনি আমরা, তবু হেমন্তের ওই নিবেদন,

“মা মাগো, এমনি মায়ার ফাঁদ পেতেছিস,

জগন্ময়ী জগৎজোড়া—

কেউ জানে না, কোথায় কবে,

কেমন করে পড়বে ধরা!” কেন এমন করে আমাদের বুকে বাজে?

১৯৮৩ সালে প্রথমবার হৃদযন্ত্রের অসুস্থতার পরও সমানে কাজ করে গিয়েছেন এই সঙ্গীত-নিবেদিতপ্রাণ মানুষটি। ফলতঃ ১৯৮৯ সালে আবারও অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। অসুস্থ অবস্থাতেই বাংলাদেশে গান গাইতে গেলেন। তারপর কলকাতায় ফিরে কলামন্দিরে গান গাইলেন। এত ধকল তাঁর অসুস্থ শরীর হয়তো নিতে পারে নি। অবশেষে, আপামর সঙ্গীতানুরাগীকে কাঁদিয়ে শরতের আগমনে ১৯৮৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর হেমন্ত চলে গেলেন না-ফেরার দেশে। কিন্তু তাঁর নশ্বর জীবনের অবসান ঘটলেও শ্রোতাদের মনের মধ্যে রয়ে গেলেন তিনি—সুরে সুরে, গানে গানে, মায়ায় স্নেহে, আদরে ভালোবাসায়!

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে তাহলে কেন মনে রাখবেন শ্রোতারা? তা কি শুধুই একজন আদ্যন্ত বাঙালী গায়করূপে, যিনি তাঁর কন্ঠের মাধুর্যে মাতিয়ে রেখেছেন আট থেকে আশি? নাকি, শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, সাগ্নিক সেন, সুদীপ বসু প্রমুখ হেমন্ত-কণ্ঠীরা তাঁর কণ্ঠটি এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন বলে? নাকি, তা এই কারণে যে, গায়ক হেমন্তর চেয়েও তিনি ছিলেন এক সুরসিক, সচেতন, জনপ্রিয়, আড্ডাবাজ, দিলখোলা, আমুদে মানুষও—কিছুটা আমাদের পাশের বাড়ির লোকটির মতনই? নাকি, তাঁর ওই মখমলি-কণ্ঠের মায়ায় আজও মজে তামাম ভারতবাসী? নাকি, এই সবগুলি সত্তাই মিলেমিশে গিয়েছিল তাঁর মধ্যে? সে গবেষণা চলুক, আমরা শ্রোতারা বরং বুঁদ হয়ে থাকি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠ ও সুরের যাদুতে—চির জীবন, চাতক পাখির মতন!

©কৌস্তভ মণ্ডল™

® সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

18-25 September 2021

তথ্যঋণঃ •"আমার গানের স্বরলিপি"—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

•দূরদর্শনে দেওয়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সাক্ষাৎকার

•উইকিপিডিয়া

•বিভিন্ন অনলাইন নিউজ পোর্টাল

•"রোববার" ম্যাগাজিন, সংবাদ প্রতিদিন

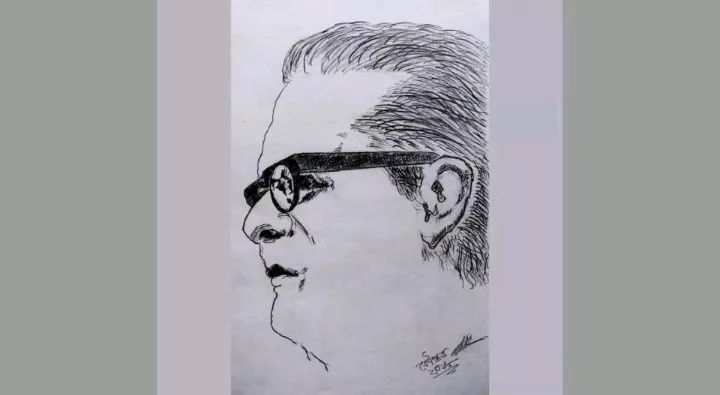

ছবিঃ লেখক

#kaustavmondal

© Van Helsing

~~~~~~~~~~~~

“একদিনেতে হই নি আমি তোমাদের এই হেমন্ত—

কুঁড়ি ছাড়াই ফুল ফুটেছে, শুনিনি ভাই এমন তো...”

"নকল সোনা" ছবিতে এ গান গেয়েছিলেন যিনি, সেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সঙ্গীতসাধনা যে বস্তুতঃপক্ষে সম্পূর্ণ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। কেমন ছিল গায়কের ছোটবেলার দিনগুলো? কেমন ছিল সেই দিনগুলো, যখন বম্বেতে স্ট্রাগল করছিলেন তিনি? গায়ক হেমন্তর মাঝেও যে লুকিয়ে আছেন মানুষ হেমন্ত, তা ক'জন জানেন? এই নিবন্ধে চেষ্টা করা হয়েছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের আলোকে তাঁর সঙ্গীত-সাধনা এবং অবশ্যই মানুষ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কথা বলবার।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম বারাণসীতে ১৯২০ সালের ১৬ জুন। শৈশব কেটেছে জয়নগর বহড়ুতে। পরে ভবানীপুরে চলে আসা ও কৈশোর যাপন। হেমন্তরা চার ভাই, এক বোন। হেমন্ত ক্লাশ সেভেন থেকে পড়াশোনা করেছেন মিত্র ইন্সটিটিউশনে। পড়াশোনায় ভালো ছিলেন তিনি। ছাত্রাবস্থাতেই ১৯৩৫ সালে তিনি প্রথম রেডিওয় গান করেন। এ বিষয়ে তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু ও প্রখ্যাত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৭ সালে ফার্স্ট ডিভিশনে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। সেই বছরই ভর্তি হন যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। সে বছরই 'কলম্বিয়া রেকর্ডস' থেকে তাঁর প্রথম গানের ডিস্ক বের হয়। সে বছরই "দেশ" পত্রিকায় হেমন্তর একটি ছোটোগল্পও প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটির নাম ছিল "একটি দিন"। ১৯৩৮ সালের শেষদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করে শর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিং-এর শিক্ষা নিয়েছিলেন। পাশাপাশি গানের টিউশনিও শুরু করেন তিনি। প্রথম প্লেব্যাক "নিমাই সন্ন্যাস" ছবিতে, ১৯৪০ সালে। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন হরিপ্রসন্ন দাস। সে বছরেই "আই পি টি এ" গোষ্ঠীতে যোগদান এবং সলিল চৌধুরী, দেবব্রত 'জর্জ' বিশ্বাস প্রমুখের সঙ্গে আলাপ। সে বছরেই শান্তিনিকেতনে গিয়ে চাক্ষুষ দর্শন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

বেলা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৭ সালে পুত্র জয়ন্তর জন্ম হয়।

সলিলের কথায় ও সুরে ১৯৪৭ সালে গাওয়া "গাঁয়ের বধূ" সুপারহিট। তারপর সলিলের সঙ্গে জুটি বেঁধে হেমন্ত শ্রোতাদের উপহার দিয়েছেন অজস্র অবিস্মরণীয় সঙ্গীত, যেমন— "পাল্কির গান", "রানার", "আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা" , "ধিতাং ধিতাং বোলে" , "মনের জানালা ধরে" , "পথ হারাবো বলেই এবার" , "দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক" , "অবাক পৃথিবী" , "ঠিকানা" , "পথে এবার নামো সাথী" , "শোনো কোনো একদিন" , "ধান কাটার গান" , "নৌকা বাওয়ার গান" আরও কত না গান!

১৯৪৮ সালে "জমিন আসমান" ছবিতে প্রথম হিন্দী প্লেব্যাক করেন।

১৯৫১ সালে হেমেন গুপ্ত হেমন্তকে বম্বে নিয়ে যান হিন্দী "আনন্দমঠ"-এ সুরসৃষ্টি করার জন্য।

তারপর বম্বেতে ফিল্মিস্তান স্টুডিওতে 'হেমন্ত্ কুমার' নাম নিয়ে হিন্দী গান গাওয়ার সূচনা হয় তাঁর।

বম্বেতে হেমন্তর প্রথম হিট গান শচীন দেব বর্মণের সুরে ১৯৫২ সালে "জাল" ছবিতে, দেব আনন্দের জন্য—"ইয়ে রাত ইয়ে চান্দনি ফির্ কহাঁ"। পরে শচীন দেব বর্মণ এবং অন্যান্য সুরকারদের এমনকি নিজের সুরেও প্রচুর প্লেব্যাক, বেশিরভাগই দেব আনন্দের জন্য। তার মধ্যে "পতিতা" ছবিতে "ইয়াদ কিয়া দিল নে কহা হো তুম্" , "সোলভাঁ সাল" ছবিতে "হ্যায় আপনা দিল্ তো আওয়ারা" , "না তুম্ হমেঁ জানো" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উত্তম কুমারের মতো দেব আনন্দের সঙ্গেও অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক ছিল হেমন্তর। ১৯৫৩ সালে লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ান হেমন্ত। ১৯৫৩ সালেই বম্বেতে তাঁর আলাপ হয় মান্না দে’র সঙ্গে। ১৯৫৪ সালে "নাগিন" ছবিতে সুরারোপ; এ ছবি সুপারহিট হয়, এবং হেমন্ত "ফিল্মফেয়ার" পুরস্কার পান এ ছবির জন্য।

১৯৫৫ সালে সুধীর মুখার্জী তাঁকে কলকাতায় উত্তম কুমারের জন্য প্লেব্যাকের জন্য অনুরোধ করেন। ছবির নাম ছিল "শাপমোচন"। সেই ছবিতে উত্তম কুমারের জন্য হেমন্ত গাইলেন চারখানি গান— "শোনো বন্ধু শোনো প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা" , "বসে আছি পথ চেয়ে" , "ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস" এবং "সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা"। সেই শুরু হল উত্তম-হেমন্ত ম্যাজিক, যে ম্যাজিকে আজও বুঁদ তামাম বাঙালী! হেমন্ত তো উত্তমকে নিজের ছোটো ভাই মনে করতেনই, উত্তমও বরাবর হেমন্তকে নিজের বড় দাদার মতনই শ্রদ্ধা করে এসেছেন। একে একে এই জুটির অসংখ্য গান দর্শক ও শ্রোতাদের মনের মণিকোঠায় ঠাঁই পেল। উত্তমের জন্য অজস্র ছবিতে একাধিক গান গাইলেন হেমন্ত। যেমন—"বন্ধু" ছবিতে "মৌবনে আজ মৌ জমেছে" এবং "মালতী ভ্রমরে করে ওই কানাকানি" ; "কুহক" ছবিতে "নওল কিশোরী গো" এবং "বিষ্ণুপ্রিয়া গো" ; "দুই ভাই" ছবিতে "তারে বলে দিও" ; "যৌতুক" ছবিতে "এই যে পথের এই দেখা" ; "হাত বাড়ালেই বন্ধু" ছবিতে "শরীরখানা গড়ো" এবং "শহরে সবই বিকায়" ; "সপ্তপদী" ছবিতে "এই পথ যদি না শেষ হয়" ; "ইন্দ্রাণী" ছবিতে "সূর্য ডোবার পালা" ; "মায়ামৃগ" ছবিতে "ওরে শোন্ শোন্ গেরোবাজ" ; "পৃথিবী আমারে চায়" ছবিতে "নিলামওয়ালা ছ’ আনা" ও "দূরের মানুষ কাছে এসো" ; "সোনার খাঁচা" ছবিতে "কে জানে ক’ ঘন্টা" ; "মন নিয়ে" ছবিতে "ওগো কাজল নয়না হরিণী" ; "সাথীহারা" ছবিতে "ও ময়না কথা কও" এবং "যাদুভরা ওই বাঁশি বাজালে কেন" ; "বাঘবন্দী খেলা" ছবিতে "আয় আয় আশমানী কবুতর" ইত্যাদি। উত্তম-হেমন্ত জুটির জনপ্রিয়তা তৎকালীন সময়ে এতটাই ছিল যে, উত্তমকুমার-অভিনীত অসংখ্য ছবিতে আবহসঙ্গীত অথবা অন্য কোনো অভিনেতার নেপথ্যে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ডাক পড়ত। যেমন—"তাসের ঘর" ছবিতে "শূন্যে ডানা মেলে" ; "মরুতীর্থ হিংলাজ" ছবিতে "তোমার ভুবনে মাগো এতো পাপ" ; "সূর্যতোরণ" ছবিতে জহর রায়ের লিপে "ওরা তোদের গায়ে মারবে লাথি" ; "চৌরঙ্গী" ছবিতে বিশ্বজিতের লিপে "কাছে রবে, কাছে রবে" ; "সন্ন্যাসী রাজা" ছবিতে "কা তব কান্তা" ; "স্ত্রী" ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের লিপে "খিড়কী থেকে সিংহদুয়ার" এবং "সাক্ষী থাকুক ঝরাপাতা" ; "ধন্যি মেয়ে" ছবিতে "এ ব্যথা কী যে ব্যথা" ইত্যাদি।

১৯৫৮ সালে হেমন্ত-বেলার দ্বিতীয় সন্তান, কন্যা রাণুর জন্ম হয়। সে বছরই "নীল আকাশের নীচে" ছবিটি প্রযোজনা করেন হেমন্ত—যে ছবি পরিচালনা করেছিলেন মৃণাল সেন। ওই বছরেই কিশোর কুমারকে দিয়ে "লুকোচুরি" ছবিতে গাওয়ালেন বাংলা গান। ১৯৫৯ সালে প্রথমবার বিদেশ যাত্রা করেন হেমন্ত।

১৯৬০ সাল থেকে হেমন্ত বম্বেতে ছবি প্রযোজনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন—১৯৬২ সালে মুক্তি পায় হেমন্ত্ কুমার-প্রযোজিত "বীস্ সাল্ বাদ্"—যে ছবিতে হেমন্ত সন্দেহাতীতভাবেই উত্তম কুমারকে চেয়েছিলেন নায়ক হিসেবে। কিন্তু কোনো কারণে উত্তম কুমার এই ছবিতে অভিনয় করতে পারেন নি ; ফলতঃ হেমন্ত অপর এক অনুজ অভিনেতা ভ্রাতৃপ্রতীম বিশ্বজিৎ এবং ওয়াহিদা রেহমানকে নায়ক-নায়িকা হিসেবে কাস্ট করেন। ছবি হিট্ হয়। এ ছবিতে হেমন্ত বিশ্বজিতের লিপে গাইলেন "বেকারার করকে হমেঁ য়ুঁ না যাইয়ে" , "জরা নজরোঁ সে কহ্ দো জী"-র মতন সুপারহিট গান। কিন্তু তা সত্ত্বেও হেমন্ত বুঝতে পারেন যে, বম্বেতে ছবি প্রযোজনার কাজে ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে, এবং ভবিষ্যতে তিনি হয়তো বড়রকম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। তাই সময় থাকতেই তিনি ছবি প্রযোজনার লাইন থেকে সরে আসেন।

১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের সময় নতুন কিছু দেশাত্মবোধক গান গাইলেন হেমন্ত। ১৯৬৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও সুরিনাম যাত্রা এবং সেখানে বিপুল সম্বর্ধনা প্রাপ্তি। ১৯৬৮ সালে "আনন্দধারা" নামে প্রথম আত্মজীবনী প্রকাশ পেল। ১৯৭০ সালে হেরম্যান হেস্-এর কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত কনরাড রুক্সের ইংরেজী ছবি "সিদ্ধার্থ"-এ সুরারোপের কাজ শুরু করেন তিনি, যে ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭২ সালে। ১৯৭০ সালে হেমন্ত পরিচালনা করলেন "অনিন্দিতা" ছবিটি। এই ছবিতে আবারও কিশোর কুমারকে দিয়ে গাওয়ালেন "ওগো নিরুপমা"। ১৯৭১ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে বাল্টিমোর সিটির সাম্মানিক নাগরিকত্ব প্রদান করা হল। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হেমন্ত, জর্জ বিশ্বাসকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেই সভায় দাঁড়িয়ে জর্জ বিশ্বাস বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের গানকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় নায়ক—প্রথমজন অবশ্যই পঙ্কজ মল্লিক।"

১৯৮৩ সালে "বৈতানিক" কর্ত্তৃক "রবীন্দ্রসঙ্গীতাচার্য" উপাধিতে ভূষিত করা হল তাঁকে। ১৯৮৫ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হেমন্তকে প্রদান করলেন ডি.লিট. উপাধি। ১৯৮৫ সাল হেমন্তর সঙ্গীত জীবনের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ—বহু পুরস্কার ও সম্বর্ধনা পেলেন তিনি। ১৯৮৭ সালে "লালন ফকির" ছবির জন্য পেলেন জাতীয় পুরস্কার। এ বছরেই পেলেন "সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমী পুরস্কার"।

১৯৬২ থেকে ১৯৭৬ সাল অবধি হেমন্ত পেয়েছেন এক ডজন বি.এফ.জে.এ. সম্মান, যা অবশ্যই এক রেকর্ড! ১৯৮৮ সালের ১ এপ্রিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে অর্পণ করলেন ডি.লিট. উপাধি।

১৯৬৩ সালে তরুণ মজুমদার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন "পলাতক" ছবিতে সুরারোপ করার জন্য। এ ছবির ফোক্-ঘেঁষা গানগুলিতে সুরারোপণ নিয়ে হেমন্ত প্রথমে রাজি হন নি, তরুণ মজুমদারের অনুরোধে হেমন্ত, মুকুল দত্তকে দিয়ে এ ছবির গানগুলি লিখিয়ে নেন। অনুপ কুমারের লিপে হেমন্তর গাওয়া "জীবনপুরের পথিক রে ভাই" , "দোষ দিও না আমায় বন্ধু" , "আহা কৃষ্ণ কালো" ইত্যাদি গানগুলি তুমুল জনপ্রিয় হয়। পরে এই ছবির ছায়া-অবলম্বনে তরুণ মজুমদার-নির্মিত, বিশ্বজিৎ-অভিনীত হিন্দী ছবি "রাহগীর"-এও সুরারোপ করেন হেমন্ত। এই ছবিতে হেমন্ত-সুরারোপিত ও গীত "জনম্ সে বানজারা হুঁ বন্ধু" গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে "পলাতক" ছবি থেকেই তরুণ মজুমদারের সঙ্গে হেমন্তর ঘনিষ্ঠতা শুরু। এরপর তরুণ মজুমদার পরিচালিত প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতেই সুরারোপের জন্য যাক পড়েছিল হেমন্তর। ১৯৭৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত "কুহেলী" ছবিতেও সুরারোপ করলেন তিনি। "শ্রীমান পৃথ্বীরাজ" ছবিতে শিশুদের সঙ্গীত হিসেবে গাইলেন "হরিদাসের বুলবুল-ভাজা"। "ফুলেশ্বরী" ছবির সুরারোপও করলেন হেমন্ত। এই ছবিতে শমিত ভঞ্জর জন্য গাইলেন "ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী ফুলের মত নাম" , "তুমি শতদল হয়ে ফুটলে" , "যেও না দাঁড়াও বন্ধু" , "টাপুর টুপুর বৃষ্টি ঝরে"। এরপর "দাদার কীর্তি" , "অমরগীতি", "ভালোবাসা ভালোবাসা", "পথভোলা", "আগমন" ইত্যাদি ছবিরও সুরারোপের ভার পড়ল তাঁর ওপর। "দাদার কীর্তি" ছবিতে তাপস পালের লিপে হেমন্তর গাওয়া "চরন ধরিতে দিও গো আমারে" এখন কাল্ট ক্লাসিকের পর্যায়ে উন্নীত!

শুধু উত্তম কুমার নন, স্বনামধন্য প্রায় সব নায়কের লিপেই গান গেয়েছেন হেমন্ত। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্য গেয়েছেন "নতুন নতুন রঙ ধরেছে" , "ও আকাশ সোনা সোনা" , "এ কী চঞ্চলতা জাগে" ইত্যাদি। ১৯৬৫ সালে "মণিহার" ছবিতে সুরারোপ করেন হেমন্ত। এই ছবির রাগাশ্রয়ী গানগুলি দর্শকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্য এই ছবিতে তিনি গাইলেন "আমি হতে পারিনি আকাশ" , "কে যেন গো ডেকেছে আমায়" এবং "সব কথা বলা হলো"। বিশ্বজিৎ-এর জন্য এ ছবিতে হেমন্ত গাইলেন "নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা"। এ ছাড়াও বিশ্বজিতের জন্য "শেষ পর্যন্ত" ছবিতে গেয়েছেন "এই মেঘলা দিনে একলা" এবং "এই বালুকাবেলায় আমি লিখেছিনু" ; "দুই ভাই" ছবিতে "আমার জীবনের এত হাসি" এবং "গাঙে ঢেউ খেলিয়া যায়" ইত্যাদি। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের লিপে "মরুতীর্থ হিংলাজ" ছবিতে গাইলেন "পথের ক্লান্তি ভুলে" এবং "নতুন জীবন" ছবিতে দু'খানি গান, যথাক্রমে—"লাজবতী নূপুরের রিনি ঝিনি ঝিনি" এবং "এমন আমি ঘর বেঁধেছি"। "হংসমিথুন" ছবিতে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের জন্য গেয়েছেন "আজ কৃষ্ণচূড়ার আবীর নিয়ে"। ১৯৭৫ সালে "রাগ অনুরাগ" ছবিতে রঞ্জিত মল্লিকের জন্য গাইলেন "সেই দুটি চোখ" , "কী গান শোনাবো বলো" , "আমি গান গাই" এবং "ওগো সুন্দরী তুমি কে"। "ময়না" ছবিতে রঞ্জিতের লিপে গাইলেন "শ্যামলা গাঁয়ের কাজলা মেয়ে"। ১৯৬৯ সালে "পিতাপুত্র" ছবিতে স্বরূপ দত্তের জন্য গাইলেন "রাগ যে তোমার মিষ্টি আরো"। "পাড়ি" ছবিতে ধর্মেন্দ্রর লিপে গাইলেন "বন্ধুরে কেমন করে মনের কথা কই তারে"।

এছাড়াও ছায়াছবি ও বেসিক অ্যালবাম মিলিয়ে অজস্র বাংলা ও হিন্দি গান গেয়েছেন তিনি। গেয়েছেন অসমীয়া ভাষাতেও—তাঁকে অসমীয়া শিখিয়েছিলেন ভূপেন হাজারিকা। এছাড়া সংস্কৃত, উর্দু, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটি, তামিল, কোঙ্কনি, ওড়িয়া ও ভোজপুরী ভাষাতেও গান গেয়েছেন তিনি। সব ভাষার গান মিলিয়ে হেমন্তর গাওয়া গানের সংখ্যা সাড়ে চার হাজারেরও বেশী।

১৯৬৯ সালে "খামোশী" ছবিতে সুরারোপ করলেন হেমন্ত। এ ছবিতে নিজে গাইলেন "তুম্ পুকার লো" এবং কিশোর কুমারকে দিয়ে গাওয়ালেন অবিস্মরণীয় "ও শাম্ কুছ্ আজীব থী"।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-সুরারোপিত বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো "কোহরা" , "অনুপমা" , "মঝ্লি দিদি" , "ধন্যি মেয়ে" , "অগ্নীশ্বর" , "সপ্তপদী" , "হারানো সুর" , "দুই ভাই" , "দ্বীপ জ্বেলে যাই", "স্বরলিপি", "সাথীহারা", "অতল জলের আহ্বান", "মণিহার", "সাত পাকে বাঁধা", "আলোর পিপাসা", "নতুন তীর্থ", "একটুকু ছোঁয়া লাগে", "বালিকা বধূ", "দুষ্টু প্রজাপতি", "নায়িকা সংবাদ", "হংসমিথুন", "অদ্বিতীয়া", "বাঘিনী", "পরিণীতা", "বিকালে ভোরের ফুল", "ঠগিনী", "সংসার সীমান্তে", "বহ্নিশিখা", "প্রক্সি", "গণদেবতা", "প্রণয়পাশা", "আনন্দমঠ", "জাগৃতি", "সাহেব বিবি ঔর গুলাম", "বিন্ বাদল্ বরসাত্", "দো দিল্", "দেবী চৌধুরানী" ইত্যাদি।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-গীত অবিস্মরণীয় গানগুলির মধ্যে "পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে", "যে বাঁশি ভেঙে গেছে", "আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে", "একগোছা রজনীগন্ধা", "বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা", "ঝাউয়ের পাতা ঝিরঝিরিয়ে", "অলির কথা শুনে বকুল হাসে", "ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না", "এমন একটা ঝড় উঠুক", "যায় দিন এমনি যদি যায় যাক না", "এক যে ছিল দুষ্টু ছেলে", "সুরের আসর থেকে মন নিয়ে এসেছি", "বিধি রে, এই খেয়া বাইবো কত আর", "ও রাধে থমকে গেলি কেন", "সারাটি দিন ধরে", "যখন ডাকলো বাঁশি তখন রাধা", "শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি", "ওরে বাতাস ফুলশাখাতে দিস নে আজি দোল রে", "এই রাত তোমার আমার", "ও নদী রে", "ও বেকারার দিল্" , "ইয়ে নয়ন ডরে ডরে", "এক্ বার জরা ফির্ কহ্ দো", "জীবনের অনেকটা পথ একলাই", "জীবনের হাট থেকে", "বেলা যে ফুরায়", "তোমার আমার কারো মুখে কথা নেই", "চাঁদ কহে চামেলী গো", "তার আর পর নেই", "কতদিন পরে এলে", "সবাই চলে গেছে" ইত্যাদি।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কথা বলতে গেলে আলাদা করে বলতেই হবে রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁর অনায়াস বিচরণের কথা। কোনো মহড়া ছাড়াই অন্ততঃ শ’ দুয়েক রবীন্দ্রসঙ্গীত অবলীলায় গেয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন তিনি। পঙ্কজ মল্লিকের ঘরানা থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানকে একটি নতুন অভিমুখ দিয়েছিলেন হেমন্ত। জর্জ বিশ্বাসের পর তিনিই বোধহয় সেই শিল্পী, যাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের অ্যালবামও রেকর্ড পরিমাণ সেল্ হয়েছে। অথচ জর্জ বিশ্বাস, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় কিংবা সাগর সেনের মতন হেমন্ত শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের গানেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গেয়েছেন আধুনিক এবং অজস্র ফিল্মের গান। একইসঙ্গে করেছেন অজস্র ফিল্ম ও বেসিক অ্যালবামে সুরারোপণের কাজও। রবীন্দ্রনাথের গান হেমন্তর গলায় মানিয়ে যেতো সেভাবেই, যেভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতে শোভা পেত কলম। প্রথমদিকে স্বরলিপিগত কিছু অসুবিধা থাকলেও পরে হেমন্ত তাঁর নিজস্ব স্বকীয় স্টাইল গড়ে নিয়েছিলেন। ১৯৩৯-৪০ সালে য়ুনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে একা একাই গাইতেন গোটা চণ্ডালিকা, শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা। রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ১৯৬১ সালে রেকর্ড করা একাধিক গীতিনাট্য, যেমন—শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ইত্যাদিতে প্রধান পুরুষ কন্ঠ ছিল হেমন্তরই। একাধিক ছবিতে রবীন্দ্রসংগীত হেমন্ত ব্যবহার করেছেন সুচারু নিপুণতায়। যেমন "অগ্নীশ্বর", "দাদার কীর্তি", "বউ ঠাকুরানীর হাট", "মন নিয়ে" ইত্যাদি ছবিতে। "বউ ঠাকুরানীর হাট" ছবিতে শম্ভু মিত্রের লিপে হেমন্ত গেয়েছেন "আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়" এবং "কাঁদালে তুমি মোরে"। রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে উচ্চারণের সহজিয়াভাব আর হেমন্তর মনের মরমিয়া অনুভবই তাঁর সাফল্যের কারণ। "অগ্নীশ্বর" ছবিতে হেমন্ত অনায়াস মরমী কন্ঠে গেয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ধনধান্য পুষ্প ভরা" গানটিও।

কিন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবন তো শুধুই কিছু তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, থাকতে পারেও না। সাদা ধুতি-হাতা গোটানো সাদা শার্টের ছয় ফুট দেড় ইঞ্চির মানুষটি যেন নিজেই হয়ে উঠেছিলেন বাঙালীর একটি ব্র্যাণ্ড—যিনি নিজের মতন করেই অনন্য! অনেকটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়, উত্তম কুমার কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতনই। হেমন্তর আবেদন শুধু গানে নয়; তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বে, তাঁর আড্ডাপ্রিয়তায়, তাঁর রবীন্দ্রানুরাগে, সমকালীন গায়কদের প্রতি তাঁর সম্মান ও অনুজদের প্রতি গুরুজনসুলভ স্নেহে। স্মরণীয় ঘটনা তাঁর জীবনে কম কিছু ঘটে নি। তার কিছু হয়তো কৌতুকোদ্দীপক, কিছু আনন্দের আবার কিছু বা বেদনাবিধুর।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যখন উদীয়মান গায়ক, তখন পঙ্কজ মল্লিক ছিলেন দিকপাল গায়ক। সেই পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গে একবার একই অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য ডাক পড়েছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। উদ্যোক্তারা হেমন্তকে অনেকক্ষণ ধরে বসিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর গানের সুযোগ আসছিলই না। এদিকে হেমন্ত দেখলেন, পঙ্কজ মল্লিকও এসে গেলেন, কিন্তু তাঁর সুযোগ আর আসছেই না। তখন হেমন্ত উদ্যোক্তাদের একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা, এবার আমার গানটা দিন। অনেকক্ষণ ধরে তো বসে আছি।" সেই ভদ্রলোক তখন হেমন্তকে বলেন, "আরে দূর মশাই! আপনার গান কে শুনবে? এখন পঙ্কজ মল্লিক এসে গেছেন! সবাই তাঁর গান শুনবে।" হেমন্ত আর কী করেন! অগত্যা পঙ্কজ মল্লিকের গান শুনেই বাড়ি চলে এসেছিলেন সেবার। কিন্তু এই ঘটনাই হয়তো হেমন্তর মনে জেদ এনে দিয়েছিল যা তাঁকে পরবর্তীকালে পঙ্কজ মল্লিকের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভ্রমণকালে বিপুল সম্বর্ধনা ছাড়াও হেমন্ত পেয়েছিলেন অগণিত মানুষের ভালোবাসা। সে-দেশে হেমন্তর গুণমুগ্ধদের মধ্যে তাঁকে একটু স্পর্শ করার জন্য সে কী আকুতি! হেমন্ত জিগ্যেস করেছিলেন, "তোমরা আমাকে টাচ্ করছ কেন?" উত্তরে তারা বলেছিল, "আপনাকে টাচ্ করার মধ্য দিয়ে আমরা ইণ্ডিয়াকে টাচ্ করছি।" শুনে হেমন্ত আশ্চর্য হয়ে যান! এমনই ছিল হেমন্তর জনপ্রিয়তা।

একবার রবীন্দ্রসদনে গান গাইতে গিয়েছিলেন হেমন্ত। একটা ছোট্ট বাচ্চা—বছর তিনেক বয়স হবে তার—ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার মা'কে জিগ্যেস করছে, "হেমন্ত কোথায়? হেমন্ত কোথায়?" হেমন্ত কাছে টেনে নিলেন তাকে ; জিগ্যেস করলেন, "কাকে খুঁজছো?" বাচ্চাটির মা তখন এগিয়ে এসে বললেন, "দেখুন, আপনার এত ভক্ত যে, আপনার গান না শুনে ঘুমোয় না।" বাচ্চাটির সেই "হেমন্ত কোথায়? হেমন্ত কোথায়?" ডাকটি হেমন্ত চিরজীবন মনে রেখেছিলেন।

বেসিক অ্যালবাম বা ফিল্মের গানের বাইরে হেমন্ত তাঁর নিজের গাওয়া গানগুলির মধ্যে বিশেষ করে পছন্দ করতেন একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত—"চরণ ধরিতে দিও গো আমারে", যে গানটি তিনি তরুণ মজুমদারের"দাদার কীর্তি" ছবিতে তাপস পালের জন্য গেয়েছিলেন। এ গানটি হেমন্তর কন্ঠে চরম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। একদিন হীরেন বসু হেমন্তকে টেলিফোন করে বললেন, "হেমন্ত, তোমায় একটা খবর শোনাই।...ভিখিরি ভিক্ষে করছে 'চরণ ধরিতে' গেয়ে।" হেমন্ত শুনে অভিভূত হয়ে গেলেন। এও তাঁর কাছে এক কমপ্লিমেন্ট বই কি!

হেমন্ত কেন চুলে রঙ করে রাখতেন, তার একটা মজার গল্প আছে। হেমন্তর নিজের কথাতেই, "... বিপদ কী জানেন? এই সাদা চুল নিয়ে যখন আমি ডায়াসে গাইতে বসব—সে ধরুন একটা রবীন্দ্রসংগীত অবশ্য আশি বছরেও শুনবে লোকে... কিন্তু এই ধরুন একটা প্রেমের গান গাইব...অমনি শ্রোতা ভাববে, কীরকম বুড়ো হয়ে গেছে না লোকটা? ঠিক লাগছে না, বুঝলি। এ বুড়ো হয়ে গেছে।...ঠিক এইজন্যেই আমাকে এখনও এইসব কালো কালো লাগিয়ে গাইতে বসতে হয়। হা হা হা!"

দুঃখ বা পরিতাপ কি ছিল না হেমন্তর? জানা যায় না, কারণ এই অনিন্দিত মানুষটি নিজেও কখনো কারোর নিন্দা করেছেন বলে শোনা যায় নি। পুত্রবধূ মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় বলছেন, কোনো ব্যক্তি টাকা ফেরত দেবে না জেনেও, কিংবা তার কোনো অভাব নেই জেনেও হেমন্ত তাদের অকাতরে দান করতেন। কিন্তু তা বাইরের কাউকে জানতে দিতেন না। বরং বলতেন, তিনি সব জেনেবুঝেই তাদের অর্থসাহায্য করেন। এমনই উদারচেতা ছিল হেমন্তর চিত্ত!

এ প্রসঙ্গে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় উল্লিখিত আরেকটি মজার ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় অনুরোধ করলেই হেমন্ত নাকি তাঁকে সেই গানটি গেয়ে শোনাতেন—সে তখন তিনি যে রকম অবস্থাতেই থাকুন না কেন। অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিককে এই কথাটি বলেছিলেন মৌসুমী। রঞ্জিত বিশ্বাস করতে চান নি। পরে রঞ্জিত মল্লিক একদিন হেমন্তর বাড়িতে এলে মৌসুমী হেমন্তকে অনুরোধ করলেন কোনো একটি গান গাইতে। হেমন্ত তখন দাড়ি কামাচ্ছিলেন। মৌসুমীর অনুরোধ সেই অবস্থাতেই তৎক্ষণাৎ গেয়ে দিলেন দু' কলি। রঞ্জিত মল্লিক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন! আর মৌসুমীর মুখে তখন স্মিত হাসি—ভাবখানা এই, "কী, বলেছিলাম না?"

তবে শচীনদেব বর্মন পরের দিকে যখন দেব আনন্দের গানগুলি কিশোর কুমারকে দিয়ে দিয়েছেন, হেমন্ত একটু হলেও কোথাও দুঃখ পেয়েছেন, কারণ দেব আনন্দের লিপে হেমন্তর গলা দুর্দান্ত ম্যাচ্ করত। সলিল চৌধুরী "আনন্দ্" ছবিতে হেমন্তর গাওয়া "আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা"-র হিন্দী ভার্সন "কহীঁ দূর্ জব্ দিন ঢাল্ যায়" মুকেশকে দিয়ে গাইয়েছেন, হেমন্ত দুঃখ পেয়েছেন। এমনকি সলিল চৌধুরীও শেষদিকে হেমন্তর সঙ্গে কাজ করতে চাইতেন না বিশেষ। হেমন্তও সলিলের অর্কেস্ট্রেশনের ঘনঘটা খুব একটা পছন্দ করতেন না—তাঁর মতে, অর্কেস্ট্রেশন বেশি হলে গায়কের গলাই হারিয়ে যায়।

বম্বের অনুজ সুরকাররা, যেমন—কল্যাণজী-আনন্দজী, লক্সমীকান্ত্-প্যারেরাল কিংবা রাহুলদেব বর্মন হেমন্তকে দিয়ে গাওয়ানোর মতো কোনো উপযুক্ত গানই নাকি খুঁজে পান নি! হেমন্ত তাঁদের দুয়ারে দুয়ারে বহুদিন ঘুরেছেন একটা গানের জন্য—যে কোনো রকম গান। এই ঘটনা নিশ্চিতভাবেই তাঁকে পীড়া দিয়েছে; কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কারোর কাছে কোনোদিন কোনো অনুযোগ করেন নি। মৃণাল সেন তাঁর পঁচিশ বছরের রেট্রোস্পেক্টিভে কোথাও "নীল আকাশের নীচে"-র নামও করেন নি; অথচ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় না থাকলে মৃণাল এ ছবি হয়তো বানাতেই পারতেন না! শোনা যায়, মৃণাল চান নি, এ ছবিতে গান থাকুক; কিন্তু কালী ব্যানার্জির অভিনয়ের সাথে সাথে হেমন্তর গাওয়া এ ছবির দু'টি গানও—"নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী" আর "ও নদী রে" যে ছবিটিকে সম্পূর্ণ করেছিল, এ ছবির দর্শকমাত্রেই তা স্বীকার করবেন। যদিও হেমন্তর প্রয়াণের বহু পরে মৃণাল স্বীকার করে নিয়েছেন যে, "নীল আকাশের নীচে" ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যদি তাঁকে সুযোগ করে না দিতেন, তবে তাঁর হয়ত 'মৃণাল সেন' হয়ে ওঠা হতো না।

দু'বার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে "পদ্মশ্রী" সম্মান দেওয়ার, কিন্তু প্রতিবারই হেমন্ত সবিনয়ে, সখেদে প্রত্যাখ্যান করেছেন সেই সম্মান। তাঁর অনুজ শিল্পীরা যেখানে বহু আগেই পদ্মশ্রী পেয়ে বসে আছেন, সেখানে পদ্মশ্রী সম্মান হেমন্তর কাছে কিছুটা হলেও "বিনিথ্ হিজ্ ডিগনিটি" তো ছিলই। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁকে অন্ততঃপক্ষে "পদ্মভূষণ" প্রদান করা হোক্, কিন্তু ভারত সরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে পদ্মভূষণ-প্রাপ্তির যোগ্য বলে মনে করতে পারেন নি। যদিও সে অপমান হেমন্তর গায়ে লাগে নি, বরং লাগা উচিৎ তাঁদের গায়ে, যারা একজন গুণী শিল্পীকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করলেন। যদিও হেমন্ত ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয় নিয়ে কোনোদিনই ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি, বরং বারবার বলেছেন, রবীন্দ্র ভারতীর ডি.লিট. প্রাপ্তি তাঁর কাছে পদ্মশ্রীর থেকে অনেক, অনেক বেশি সম্মানের!

সুভদ্র, সুদর্শন, দীর্ঘদেহী হেমন্তর কম বয়সের ছবি দেখলে তাঁকে সিনেমার নায়ক ভেবে ভ্রম হতেই পারে। তাঁর রমণীমোহন রূপ যে কোনো নায়কের কাছেই ঈর্ষণীয় হতে পারত। বস্তুতঃপক্ষে প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েও হেমন্তর ক্যারিশমা কমেনি এতটুকুও। সমরেশ মজুমদার যদিও আশির দশকের শেষদিকে একটি নিবন্ধে হেমন্তর কন্ঠ নিয়ে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করেছিলেন, হেমন্ত সেই সমালোচনাকে স্পোর্টিংলিই নিয়েছিলেন।

হেমন্তর সঙ্গীত জীবনে তাঁর মায়ের অবদান কম নয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে আগে ক্লাশের মধ্যে অফ্ পিরিয়ডে গান গাইছিলেন হেমন্ত। সেই শুনে অ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টারমশাই স্কুলের খাতা থেকে হেমন্তর নাম কেটে দিলেন। হেমন্তর মা ছেলের জন্য গৃহদেবতার কাছে অনেক পূজার্চনা করলেন। হেমন্তর বাবা হেডমাস্টারমশাই এবং তারপরে অ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টারমশাইকে ধরে বহু অনুনয়-বিনয় করে অবশেষে তাঁকে রাজি করিয়েছিলেন যাতে হেমন্তর নাম আবার স্কুলের খাতায় তোলা হয়। হেমন্তর মা গৃহদেবতা দধিবামনের পুজো দিয়ে বলেছিলেন, "তুমিই রক্ষা করেছ, ঠাকুর!" হেমন্ত একজায়গায় বলেছেন যে, তাঁর মায়ের আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছিলেন, "একদিন হয়ত হেমন্ত পঙ্কজ মল্লিক, কে এল সায়গল, শচীনদেব বর্মনদের পাশে স্থান পাবে।" তাই হেমন্তও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন তাঁর মায়ের অবদানের কথা।

অজাতশত্রু হেমন্তর সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরী, সমসাময়িক এবং অনুজ শিল্পীদের খুবই সুসম্পর্ক ছিল। ১৯৩৪-৩৫ সালে শচীনদেব বর্মনের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ওঁর রেওয়াজ শুনতেন হেমন্ত। সমসাময়িক গায়কদের মধ্যে হেমন্ত, জগন্ময় মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং অখিলবন্ধু ঘোষের গুণমুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু এঁদের সঙ্গে কখনোই কোনো বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন নি হেমন্ত ; এবং অবশ্যই, এঁরাও হন নি। পান্নালাল ভট্টাচার্যের ভক্তিমূলক গান শুনতে ভালোবাসতেন তিনি। মান্না দে, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গেও হেমন্তর ছিল খুবই বন্ধুত্ব। কানন দেবীর গায়কীর ভক্ত ছিলেন হেমন্ত—কানন দেবীকে তিনি কয়েকটি গান শিখিয়েওছিলেন। লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে গান গাইয়ে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছেন তিনি। হেমন্তর মতে, গান তোলার ব্যাপারে লতা ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী। পছন্দ করতেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গাইতেও। উত্তম-সুচিত্রার উপর চিত্রায়িত "সপ্তপদী" ছবির ক্লাসিক গান "এই পথ যদি না শেষ হয়" তিনি সন্ধ্যার সঙ্গেই গেয়েছিলেন। কিশোর কুমারকে দিয়ে গান গাওয়ানোর সূত্রেই শুধু নয়, কিশোরের "ন্যাচারাল ভয়েস" বড় প্রিয় ছিল হেমন্তর। অনুজ গায়িকাদের মধ্যে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও পরে অরুন্ধতী হোম চৌধুরীর গান হেমন্তকে আকর্ষণ করত। দক্ষিণী গায়ক যেসুদাসের প্রতিভা নিয়েও নিঃসন্দেহ ছিলেন তিনি। গুরু দত্তের সঙ্গেও সখ্য ছিল হেমন্তর। গুরু দত্ত প্রযোজিত ও আবরার্ আলভি পরিচালিত "সাহেব বিবি ঔর গুলাম" ছবিতে সুরারোপ করেন হেমন্ত। "কাবুলিওয়ালা" ছবিতে গুলজার লিখিত এবং সলিল চৌধুরী সুরারোপিত হেমন্তর গাওয়া "গঙ্গা আয়ে কহাঁ সে" আজ কিংবদন্তীর পর্যায়ে উন্নীত!

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্রর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন তিনি। ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন পঙ্কজ মল্লিক ও শান্তিদেব ঘোষের গানও।

তবে হেমন্তর সবচেয়ে বেশী সখ্য বোধহয় ছিল দেবব্রত 'জর্জ' বিশ্বাসের সঙ্গে। জর্জ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর আলাপ আই পি টি এ-র যুগ থেকেই। ১৯৬২ সালে "দাদাঠাকুর" ছবিতে জর্জ বিশ্বাসকে দিয়ে ছবি বিশ্বাসের লিপে হেমন্ত গাইয়েছিলেন "কলকাতা কেবল ভুলে ভরা"। পরের দিকে হেমন্ত জর্জকে "কাকা" বলে সম্বোধন করতেন। রবীন্দ্রসদনে "কাকা"-কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে পেরে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছিলেন হেমন্ত।

সৌভাগ্যবান হেমন্ত শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ নন, চাক্ষুষ দর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন কবি কাজী নজরুলকেও। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছিল। পরে তাঁর লেখা একাধিক কবিতা সলিল-সুরারোপণে গেয়েওছেন হেমন্ত। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে হেমন্তর আলাপ তখন থেকেই, সত্যজিৎ রায় যখন বিখ্যাত হন নি। চিনতেন বিষ্ণু দে-কেও।

মানুষ হেমন্তর সবচেয়ে বড় পরিচয় তাঁর গানে নয়, তাঁর ডাউন-টু-আর্থ ব্যবহারে। কোনো এক অনুষ্ঠানে কিশোর-বয়সী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছিলেন হেমন্ত। সৌমিত্রর মা'কে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন তিনি। এই ঘটনার দশ বছর পরে দেখেও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে তিনি তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরেছিলেন এবং কথাও বলেছিলেন, যা মুগ্ধ করেছিল এই অভিনেতাকে।

একবার একজন জিগ্যেস করেছিল, "এখন তো আপনার রেকর্ডই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়।" হেমন্ত তৎক্ষণাৎ বললেন, "রবীন্দ্রসঙ্গীত বাদ দিয়ে। ওটা জর্জেরই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়।"

রবীন্দ্রনাথের "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি" গানটি ঘরোয়া আসরে গাইতেন হেমন্ত, কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে রেকর্ড করার কথা ভাবেন নি। পরে তাঁর সঙ্গীত জীবনের একদম শেষ দিকে এসে অনুরাগীদের অনুরোধে তিনি "কৃষ্ণকলি" রেকর্ড করেন এবং গানটি হেমন্তর কন্ঠে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছায়। শঙ্করলাল ভট্টাচার্য যখন জিগ্যেস করেন যে, এতদিন কেন তিনি গানটি রেকর্ড করেন নি, তখন হেমন্তর একটু অপ্রস্তুত উত্তর, "আসলে এই গানটা তো সুচিত্রারই [মিত্র] হয়ে গিয়েছে, তাই..."। ভাবা যায়! সহশিল্পীদের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা ছিল হেমন্তর! শ্যামল মিত্রের প্রয়াণের পর ব্যথিত হেমন্ত বলেছিলেন, "বরাবর দেখেছি, বাংলা গানে আমার পর ওর টানই সবচেয়ে বেশী।" ১৯৮০ সালে উত্তম কুমারের মৃত্যুর পরও ভ্রাতৃবিয়োগের বেদনায় লীন হয়েছিলেন এই শিল্পী। আর দুঃখ পেয়েছিলেন জর্জ বিশ্বাসের প্রয়াণের পর।

তবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় জীবন নিয়ে আক্ষেপ করেন নি কোনোদিন। গায়ক হওয়াটা তাঁর পরিকল্পনা ছিল না, ভাগ্য ও পরিস্থিতির কারণে আজও তিনি ভারতীয় সঙ্গীত জগতে সমান প্রাসঙ্গিক। শ্রোতাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নিয়ে তিনি যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গান গেয়ে যেতে পেরেছেন, এইই তাঁর পরম প্রাপ্তি। তিনি নিজেই একদা বলেছিলেন, "চেয়েছি তো অনেক কিছুই, কিন্তু পেয়েছি তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি!" গানের প্রথাগত কোনো তালিম নেন নি হেমন্ত। এমনকি ভাবেনও নি যে, তিনি গায়ক হবেন। তিনি শুধু মাথায় রেখেছিলেন তাঁর গুরুর কথা—"যে সুর লাগাতে জানে, সে-ই গান জানে"। হেমন্তর একটাই চিন্তা ছিল যে, আজ হয়ত তাঁর একটা গান হিট হল, কাল সেই গান হিট হবে তো! যদিও তাঁর এ চিন্তা অমূলক বলেই প্রতিভাত হয়েছে। সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রেও বাঁধাধরা নিয়ম অনুসরণ করতেন না হেমন্ত। গল্প করতে করতে, আড্ডা দিতে দিতে, ফোন কল্ রিসিভ করতে করতেই একের পর এক অবিস্মরণীয় সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর নিজের গাওয়া পছন্দের গানের তালিকায় রয়েছে "আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে", "মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে", "সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা", "ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী ফুলের মত নাম", "দোষ দিওনা আমায় বন্ধু", "তুমি এলে অনেক দিনের পরে যেন বৃষ্টি এলো", "কতদিন পরে এলে একটু বসো", "মনের জানালা ধরে", এবং অবশ্যই "চরণ ধরিতে দিও গো আমারে"। বই পড়তেও ভালবাসতেন হেমন্ত। তাঁর পছন্দের লেখকদের তালিকায় রয়েছেন বিমল মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শক্তিপদ রাজগুরু, প্রফুল্ল রায়, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের হিন্দি ছবির জনপ্রিয় অভিনেত্রী শাকিলা একবার বলেছিলেন, “হেমন্ত্ দা কি আওয়াজ মেঁ শাম কি গঙ্গা কি লহরোঁ কি খামোশি হ্যায় (হেমন্তদার গলায় সন্ধ্যাবেলার গঙ্গার ঢেউয়ের নীরবতা রয়েছে)। এবং প্রবাদপ্রতিম কবি এবং গীতিকার গুলজার তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি, হেমন্তের সুরে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া ‘খামোশি’ ছবির গান ‘হাম নে দেখি হ্যায় ইন আখোঁ কি মেহেকতি খুশবু’ সম্পর্কে বলেছিলেন, গানটির সুরে যে “পবিত্রতার” প্রয়োজন ছিল, তা একমাত্র হেমন্তই আনতে পারতেন। মান্না দে বলেছিলেন, "হেমন্তর গলার আওয়াজ ভেলভেটের মতন।"

এককালে স্বদেশী করা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনে আই পি টি এ-র প্রভাব অসীম। এই গোষ্ঠীর মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সলিল চৌধুরী, জর্জ বিশ্বাস প্রমুখ শিল্পীর।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের একটা ব্যাপার খুব অবাক করার মতো, আর তা হল—তিনি মন্দিরেও যেতেন না, ঠাকুর পুজোও করতেন না। কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, একজন কেউ সর্বশক্তিমান আছেন, যিনি তাঁকে শক্তি যোগাচ্ছেন, তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। আবার এ কথাও সত্যি যে, "পথের ক্লান্তি ভুলে" গানটি গাইবার সময় তিনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, একটা দেবীমূর্তি তাঁর চোখের সামনে এসেছে। হিন্দি ভজন বা কীর্তন গাওয়ার ক্ষেত্রেও এই ভক্তি ভাবটাই তাঁকে গায়কীর মধ্যে আনতে হয়েছে। এই-ই তো তাঁর জীবনদর্শন!

বহুদিন থেকেই হর্ষে-বিষাদে, উৎসবে-ব্যসনে শ্রোতাদের মনের মন্দিরে শুধু একটিই নাম, একটিই ঋতু, একটিই সে রাগিণী—হেমন্ত! কতজন তো গেয়েছেন, তবু যখন তাঁর কন্ঠে শোনা যায় সেই অমোঘ প্রশ্ন, “কালো?”, তখন সত্যিই যেন রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি সাহিত্যের পাতা থেকে জীবন্ত হয়ে ওঠেন শ্রোতাদের মননে। তাঁর মেদুরতা এবং কন্ঠের অভিঘাত শ্রোতাদের মনের তন্ত্রীতে বাজে, যখন তাঁর কন্ঠে রণিত হয়,

“ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে,

গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে...

জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে,

বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে!”

হেমন্ত যখন গানে গানে প্রশ্ন তোলেন, “তারপর?”, তখন তাঁর কন্ঠই উত্তরও দেয়, “তার আর পর নেই, নেই কোনো ঠিকানা,

যা কিছু গিয়েছে থেমে, যাক্ থেমে যাক্ না!”

হেমন্ত যখন উচ্চারণ করেন,

“সবাই চলে গেছে,

শুধু একটি মাধবী তুমি

এখনও তো ঠিকই ফুটে আছো...”, তখন তাঁর ওই “সবাই চলে গেছে” শব্দবন্ধটি যে কতখানি মায়া-মাখানো, তা গানটির শ্রোতামাত্রেই অবহিত আছেন। এত তো গান শুনেছেন শ্রোতারা, কিন্তু তবু যখন হেমন্তের গলা ভেসে আসে,

“জনম্ সে বানজারা হুঁ বন্ধু,

জনম্ জনম্ বানজারা—

কহীঁ কোই ঘর ন ঘাট ন আঙ্গনারা...”, তখন এত্ত উদাস লাগে কেন? কেন মনে হয় ঘর ছেড়ে আমরাও বেরিয়ে পড়ি অজানার উদ্দেশে? ভাটিয়ালি গান তো মন ভোলায়, কিন্তু হেমন্ত যখন গান,

“তবু বিধি তোমার কাছে,

একটি আমার নালিশ আছে (রে),

ও বিধি রে—

এই খেয়া বাইবো কত আর!

সবাইকে পার করো তুমি,

আমায় কে করে পার...”,

বুকের ভিতরটা অমন হু-হু করে ওঠে কেন আমাদের?

এত তো ভক্তিমূলক গান শুনি আমরা, তবু হেমন্তের ওই নিবেদন,

“মা মাগো, এমনি মায়ার ফাঁদ পেতেছিস,

জগন্ময়ী জগৎজোড়া—

কেউ জানে না, কোথায় কবে,

কেমন করে পড়বে ধরা!” কেন এমন করে আমাদের বুকে বাজে?

১৯৮৩ সালে প্রথমবার হৃদযন্ত্রের অসুস্থতার পরও সমানে কাজ করে গিয়েছেন এই সঙ্গীত-নিবেদিতপ্রাণ মানুষটি। ফলতঃ ১৯৮৯ সালে আবারও অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। অসুস্থ অবস্থাতেই বাংলাদেশে গান গাইতে গেলেন। তারপর কলকাতায় ফিরে কলামন্দিরে গান গাইলেন। এত ধকল তাঁর অসুস্থ শরীর হয়তো নিতে পারে নি। অবশেষে, আপামর সঙ্গীতানুরাগীকে কাঁদিয়ে শরতের আগমনে ১৯৮৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর হেমন্ত চলে গেলেন না-ফেরার দেশে। কিন্তু তাঁর নশ্বর জীবনের অবসান ঘটলেও শ্রোতাদের মনের মধ্যে রয়ে গেলেন তিনি—সুরে সুরে, গানে গানে, মায়ায় স্নেহে, আদরে ভালোবাসায়!

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে তাহলে কেন মনে রাখবেন শ্রোতারা? তা কি শুধুই একজন আদ্যন্ত বাঙালী গায়করূপে, যিনি তাঁর কন্ঠের মাধুর্যে মাতিয়ে রেখেছেন আট থেকে আশি? নাকি, শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, সাগ্নিক সেন, সুদীপ বসু প্রমুখ হেমন্ত-কণ্ঠীরা তাঁর কণ্ঠটি এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন বলে? নাকি, তা এই কারণে যে, গায়ক হেমন্তর চেয়েও তিনি ছিলেন এক সুরসিক, সচেতন, জনপ্রিয়, আড্ডাবাজ, দিলখোলা, আমুদে মানুষও—কিছুটা আমাদের পাশের বাড়ির লোকটির মতনই? নাকি, তাঁর ওই মখমলি-কণ্ঠের মায়ায় আজও মজে তামাম ভারতবাসী? নাকি, এই সবগুলি সত্তাই মিলেমিশে গিয়েছিল তাঁর মধ্যে? সে গবেষণা চলুক, আমরা শ্রোতারা বরং বুঁদ হয়ে থাকি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠ ও সুরের যাদুতে—চির জীবন, চাতক পাখির মতন!

©কৌস্তভ মণ্ডল™

® সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

18-25 September 2021

তথ্যঋণঃ •"আমার গানের স্বরলিপি"—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

•দূরদর্শনে দেওয়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সাক্ষাৎকার

•উইকিপিডিয়া

•বিভিন্ন অনলাইন নিউজ পোর্টাল

•"রোববার" ম্যাগাজিন, সংবাদ প্রতিদিন

ছবিঃ লেখক

#kaustavmondal

© Van Helsing

Related Stories